毛笔作为中华文明的独特载体,其分类与工艺承载着深厚的文化内涵。从新石器时代的雏形到现代艺术的工具,毛笔始终以其丰富的品类和精湛的技艺,书写着东方美学的传奇。

一、多元分类:笔尖上的百态世界

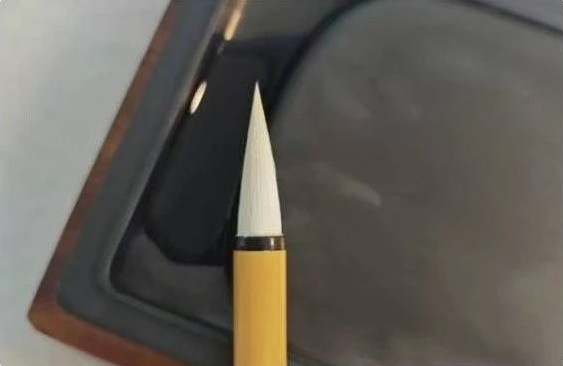

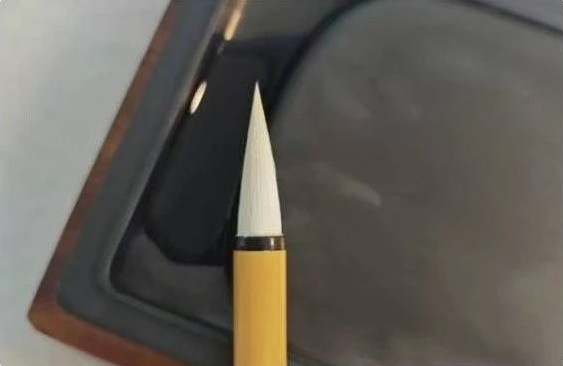

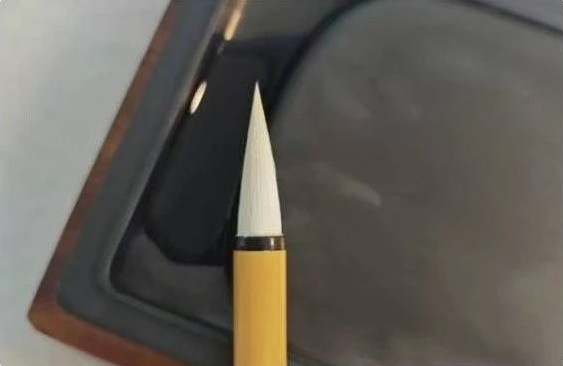

毛笔的分类体系如同精密的坐标,从材质、尺寸到用途,构建起完整的艺术表达矩阵。按笔头原料划分,羊毫、狼毫、兼毫构成三大核心品类。羊毫取山羊毛制成,质地柔软如绵,吸墨量极大,书写时能展现丰腴圆润的线条,尤其适合隶书、楷书等注重厚重感的书体。狼毫以黄鼠狼尾尖毛为原料,弹性劲挺,笔触锐利如刀,擅长表现行草的流畅与山水画的皴擦技法。兼毫则融合两者特性,如 “七紫三羊”“五狼五羊” 等配比,刚柔并济,适配多种创作需求。

尺寸维度上,毛笔从 “小如蚊足” 的小楷笔到 “大若斗盆” 的斗笔,形成完整序列。小楷笔锋颖纤细,适合工笔画与蝇头小楷;中楷笔锋长短适中,是日常书写的主力;大楷笔锋粗壮,可书写匾额大字;而斗笔、植笔等巨型毛笔,更是在丈二匹宣纸上挥毫泼墨的利器。

按弹性强弱,毛笔分为软毫、硬毫、兼毫。软毫以羊毫为代表,笔触柔和但需深厚功力驾驭;硬毫如紫毫、狼毫,锋芒毕露,适合追求力度的作品;兼毫则在两者间寻求平衡,成为初学者与专业创作者的共同选择。此外,笔锋长短(长锋、中锋、短锋)与形状(圆毫、尖毫)的差异,进一步细化了毛笔的表现力 ?? 长锋灵动如游龙,短锋沉稳似磐石,圆毫蓄墨饱满,尖毫钩勒精准。

狼毫 狼毫

|  羊毫 羊毫

|

毛笔按产地分类主要形成了几大流派体系,各具地域特色与文化传承。湖笔发源于浙江湖州善琏镇。宣笔产自安徽泾县,作为中国毛笔之祖,其历史可追溯至秦代蒙恬改良制笔工艺。川笔以四川成都、乐山等地为中心,采用猪鬃、山羊毛等混合材质,刚柔相济的笔性深刻影响了嘉州画派,独具巴蜀特色。赣笔(文港笔)出自江西进贤文港镇,占据全国70%产量。此外,齐笔(山东广饶)、侯笔(河北衡水)等北方流派以狼毫硬挺见长,而湘笔(湖南长沙)则以散扎工艺和水毫蓄墨性在行草领域独树一帜。这些产地共同构成了中华毛笔文化的多元脉络。

地域流派的差异更赋予毛笔独特的文化印记。湖笔(浙江湖州)以羊毫见长,制作工艺精细,素有 “笔中之冠” 美誉;宣笔(安徽宣城)传承古法,狼毫与兼毫笔锋刚柔并济,曾为唐代贡品;绛笔(山西绛县)以古朴典雅著称,适合篆书、隶书等传统书体。

二、繁复工艺:千万毛中拣一毫

毛笔制作是一场跨越千年的精密工程,从选料到成品需历经 126 道工序,其中 “择料、水盆、结头、择笔” 四道核心工序尤为关键。

择料是第一步严苛筛选。笔头原料需根据品种特性精挑细选:羊毫以江南山地公羊须为佳,狼毫首选东北黄鼠狼立冬后尾毛,紫毫取野兔项背黑尖毛。每根毛料需经长度、色泽、锋颖等十余项指标检测,剔除弯曲、扁平等不合格者。笔杆选材同样讲究,青竹需经烤红定型,紫竹、湘妃竹取其天然纹理,红木、象牙等名贵材质则用于高端品类。

水盆工序是决定品质的灵魂。匠人将分好类的毛料置于水盆中,用骨梳反复梳理,去除杂质与残毛,使毫毛根根顺直。这一过程需在 “千万毛中拣一毫”,通过压、混、清等手法,最终制成 “刀头毛”?? 薄如蝉翼的毛料片,为后续工序奠定基础。完成梳理的毛料需经 “齐毫” 处理,将锋颖修剪平齐,确保书写时 “万毫齐力”。

结头与装套赋予毛笔生命形态。匠人将齐整的毛料分层包裹,以麻线或丝线紧密捆扎,形成圆锥状笔头。捆扎力度需精准控制,过松则笔锋易散,过紧则失去弹性。随后将笔头嵌入笔杆,用鱼鳔胶等传统粘合剂固定,再经蒲墩(调整笔锋弧度)、镶嵌(装饰笔杆)等工序,一支毛笔初具雏形。

择笔与刻字是最后的点睛之笔。匠人用特制择笔刀逐根挑出杂毛,调整笔锋弧度,使笔头达到 “尖、齐、圆、健” 四德标准 ?? 尖如锥状利钩捺,齐如刀切吐墨匀,圆似枣核运转畅,健若弹簧弹力足。完成塑形的毛笔还需在笔杆刻字题跋,或镶嵌玉石、珐琅等装饰,既是工艺的升华,亦是文化的传承。

三、文化血脉:笔尖上的文明传承

从蒙恬 “以枯木为管,鹿毛为柱” 的改良,到湖笔、宣笔的千年鼎盛,毛笔的演变史折射着中华文明的进程。它不仅是书写工具,更是文人精神的外化 ?? 羊毫的温润含蓄、狼毫的锋芒毕露、兼毫的中庸调和,暗合儒家 “刚柔并济” 的哲学。现代科技虽带来便利,传统毛笔制作技艺仍以其纯手工的温度,在非遗传承中延续着生命力。

一支毛笔,从山野间的兽毛到案头的珍宝,凝聚着匠人的心血与智慧。它的分类体系是艺术表达的密码,制作工艺是东方美学的具象。当笔尖触碰宣纸的瞬间,千年文明的脉络便在墨韵中流淌。

也之,2025-5-9

狼毫

狼毫 羊毫

羊毫 狼毫

狼毫 羊毫

羊毫