“端午临中夏,时清日复长。” 农历五月初五,端午节至。作为中国四大传统节日之一,端午节不仅承载着深厚的历史文化内涵,还与独特的天文现象紧密相连。2025 年的端午尤为特殊,恰逢六十年一遇的大吉之日。让我们一同深入探寻端午节的奥秘,从它的起源、相关天文现象,到丰富多彩的传统习俗和深远的文化意义。

端午起源:多元说法交织的历史长卷

端午节的起源,犹如一幅多元说法交织的历史长卷,历经岁月沉淀,蕴含着丰富的文化密码。其中,最为人熟知的当属纪念屈原说。屈原,这位战国时期的楚国贤臣,以其 “亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔” 的爱国情怀和高洁品格,成为中华民族精神的重要象征。公元前 278 年,秦军攻破楚国郢都,屈原悲愤交加,于五月初五投汨罗江自尽。百姓们听闻噩耗,纷纷划船打捞,并将米团投入江中,以免鱼虾糟蹋屈原的身体,这便是端午节赛龙舟和吃粽子习俗的雏形。

除了纪念屈原,端午节的起源还有多种说法。有观点认为,端午节是为了纪念春秋时期吴国的伍子胥。伍子胥助吴伐楚,立下赫赫战功,却遭夫差赐死,尸体被投入大江。传说伍子胥死后化为涛神,世人哀而祭之,遂有端午节。在浙江东部地区,端午节则与孝女曹娥有关。曹娥之父溺于江中,数日不见尸体,年仅 14 岁的曹娥昼夜沿江号哭,17 天后于五月五日投江,5 日后抱出父尸。当地人感其孝心,在这一天举行纪念活动。

此外,端午节的起源还可追溯到更为久远的时代。闻一多先生认为,五月初五是古代吴越地区 “龙” 的部落举行图腾祭祀的日子。当时,百越先民以 “龙” 为图腾,端午节便是他们创立用于祭祖的节日。在数千年的历史发展中,大部分百越人逐渐融合到汉族中,端午节也由此成为全中华民族共同的节日。还有夏至说,从岁时著作记载、端午节风俗内容等方面推测,其最早起源可能为夏至。

天文现象:“飞龙在天” 的神秘天象

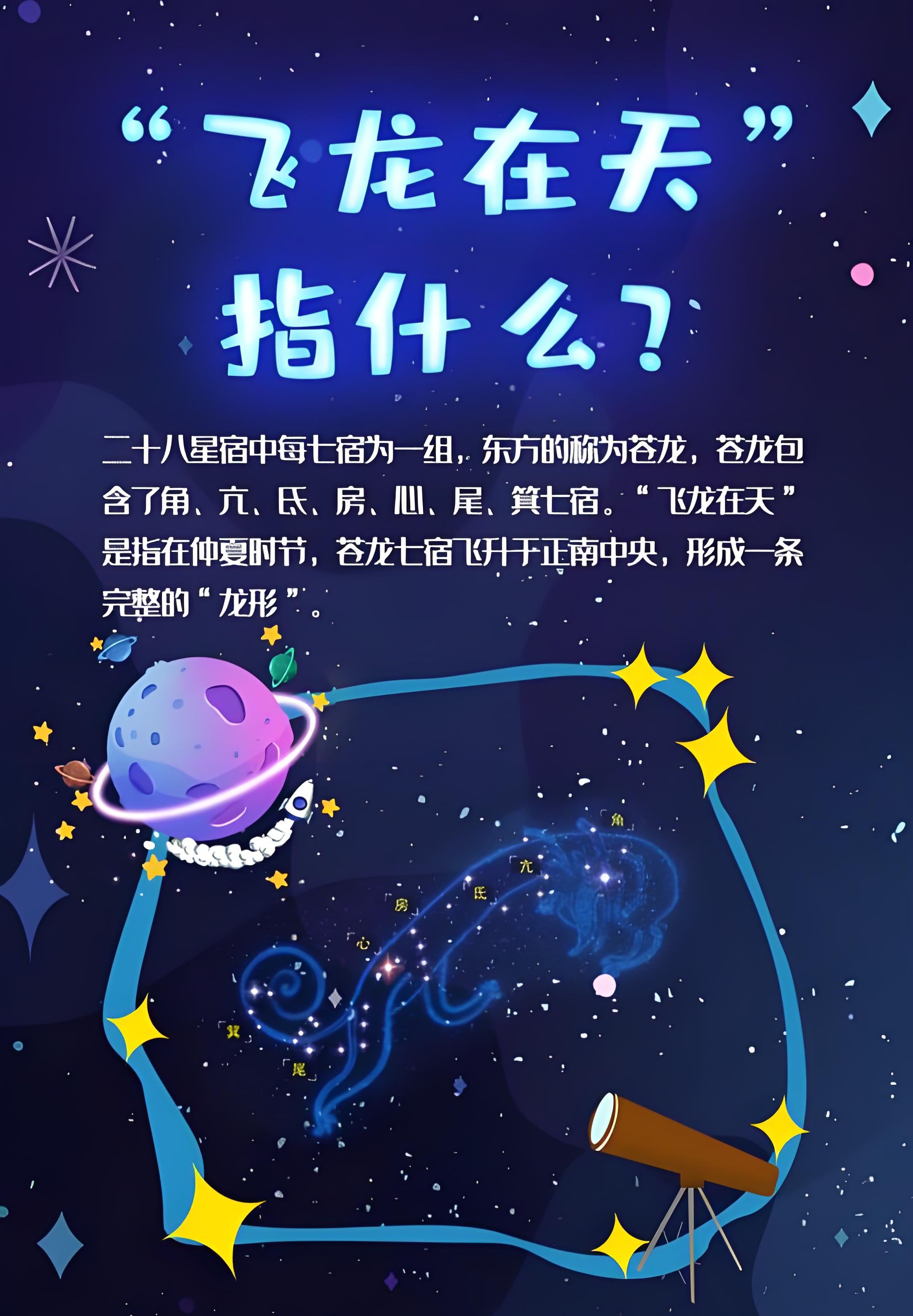

端午节不仅有着深厚的人文历史渊源,还与独特的天文现象相互呼应。我国古人为观测天象,在黄道、天球赤道附近选取了二十八个星宿作为 “坐标”,并将其分为四组,分别为东方苍龙、南方朱雀、西方白虎、北方玄武。端午节当晚,可见的 “龙” 即东方苍龙,它包含角、亢、氐、房、心、尾、箕七宿,各宿分别象征龙的不同部位,生动勾勒出一条龙的形象。

每年端午节当晚 9 时左右,苍龙七宿的 “龙头” 角宿会升至正南中天,到午夜 12 时左右,整条苍龙的 “龙形” 会横亘在夜空中,这一壮丽天象被称为 “飞龙在天”。2025 年端午节对应的公历日期提早了 11 天,与去年相比,看到 “飞龙在天” 的时间也会更晚,大约在午夜 12 点。这是因为相同的恒星天象在一天中出现的时间,除了受岁差经年累月的影响,也与公历日期的早晚直接相关。同一颗恒星,大约每天都比前一天提前 4 分钟升起。

值得一提的是,虽然古人记录了端午节时的 “飞龙在天” 天象,但这一天象并非只在端午节夜空出现。由于东方苍龙跨度约 90 度,“体形” 庞大,在夜空中的位置会随着时间推移而变化。在每年夏季,公众都有机会在夜空中看到整条苍龙出现在不同位置,感受宇宙的神秘与浩瀚。

传统习俗:传承千年的文化瑰宝

历经千年传承,端午节形成了丰富多彩的传统习俗,这些习俗犹如一颗颗璀璨的明珠,镶嵌在中华民族的文化宝库中。

赛龙舟:竞渡争先,奋勇向前

赛龙舟是端午节最具代表性的习俗之一,相传起源于古时楚国人因舍不得贤臣屈原投江死去,许多人划船追赶拯救,此后每年五月五日划龙舟以纪念之。如今,赛龙舟已发展成为一项盛大的水上竞技活动,在我国南方地区尤为盛行。比赛时,一艘艘龙舟如离弦之箭,在江河中飞驰,舟上的健儿们喊着整齐的号子,奋力划桨,两岸观众的欢呼声、呐喊声此起彼伏,场面十分壮观。赛龙舟不仅体现了人们对屈原的缅怀之情,更展现了团结协作、奋勇争先的精神风貌。

吃粽子:软糯香甜,情系端午

端午节吃粽子的习俗由来已久,粽子最初作为季节性食品,到晋代才正式定为端午食品。粽子,又称为 “角黍”“筒粽”,一般用河塘边盛产的嫩芦苇叶或竹叶包裹糯米、红枣、豆沙等食材制成,形状多样,有三角形、四角形等。端午节的早晨,家家都会吃粽子纪念屈原。如今,粽子的口味日益丰富,除了传统的红枣粽、豆沙粽,还有咸肉粽、蛋黄粽、水果粽等,满足了不同人的口味需求。吃粽子这一习俗,不仅承载着人们对屈原的怀念,更传递着浓浓的亲情与节日氛围。

挂艾草、菖蒲:驱邪辟恶,守护安康

民谚有云:“清明插柳,端午插艾。” 在端午节,人们把插艾和菖蒲作为重要内容之一。家家户户洒扫庭院,将菖蒲、艾条插于门楣,悬于堂中。艾草和菖蒲被认为有驱邪辟恶的功效,可保护家庭成员的健康和平安。同时,人们还用菖蒲、艾叶、榴花、蒜头、龙船花制成人形或虎形,称为艾人、艾虎;制成花环、佩饰,美丽芬芳,妇人争相佩戴,用以驱瘴。端午节也因此被视为中国最早的 “卫生防疫节” 和 “医药保健节”。

点雄黄酒:驱毒辟邪,祈福平安

雄黄是一种药材,据说能杀百毒。在端午节时,部分地区有将雄黄泡在酒中,在小孩的耳朵、鼻子、脑门、手腕、脚腕等处抹上雄黄酒的习俗,认为这样可以使蚊虫、蛇、蝎、蜈蚣、壁虎、蜘蛛等不上身,达到驱毒辟邪的目的。不过,现代医学研究表明,雄黄含有砷等有毒物质,使用时需谨慎。如今,这一习俗在一些地方已逐渐简化,更多地是作为一种传统的象征保留下来。

系五彩绳、佩香囊:吉祥如意,寓意美好

五色线主要由 “青、红、白、黑、黄” 五种颜色的线组成,在端午节这一天给孩子戴上,寓意着保平安。后来,系五彩绳的习俗逐渐演变成挂香囊。香囊内装有朱砂、雄黄、香药,外包以丝布,清香四溢,再以五色丝线弦扣成索,制作成各种不同形状,结成一串,小巧可爱。端午节小孩佩香囊,传说有避邪驱瘟之意,实际也用于襟头点缀装饰。在某些南方城市,青年男女还用香囊来表达浓浓爱意。

文化意义:民族精神的传承与延续

端午节作为中华民族的传统节日,蕴含着丰富的文化意义,是民族精神的传承与延续。

爱国主义精神的弘扬

端午节所蕴含的爱国主义精神,是中华民族根之所系、魂之所在。无论是纪念屈原的爱国情怀,还是伍子胥的忠肝义胆,都体现了中华儿女对国家的忠诚与热爱。这种爱国主义精神,经过历史长河的淘洗,已深深融入中华民族的血脉,成为中华民族重要的精神标识,激励着一代又一代中华儿女为国家的繁荣富强而努力奋斗。

人与自然和谐共生的理念

端午节的诸多习俗,如挂艾草、菖蒲,点雄黄酒等,都源于古人对自然的敬畏和对健康的追求。在古人的观念中,五月是 “毒月”,“五毒” 复苏伤人,人们通过各种习俗活动来 “以禳毒气”,全生避害。这些习俗从本质上讲,都是人与自然和谐互动的过程,展示了中华民族对自然万物的敬畏、对生命的爱护,体现了中华传统文化 “与天地合其德”“与四时合其序” 的 “天人合一、道法自然” 的生态文明思想。

民族凝聚力的增强

在千百年的历史传承中,端午节跨越了民族、地域、时间,积淀了独特可贵的民族性格和文化认同,成为中华民族 “多元一体,命运与共” 文化认同的生动写照。无论身处何方,只要过端午节,中华儿女就能感受到同根同源的文化纽带,增强民族自豪感和凝聚力。在当前全球化的时代背景下,传承端午文化对于强化中华民族共同体意识、促进民族团结具有重要意义。

2025 年的端午节,这个六十年一遇的大吉之日,让我们在品尝粽子的软糯香甜、观看龙舟竞渡的激情澎湃中,深入了解端午节的起源、天文现象、传统习俗和文化意义,传承和弘扬中华民族优秀传统文化,让端午这一古老的节日在新时代焕发出新的生机与活力。

也之,2025-5-31