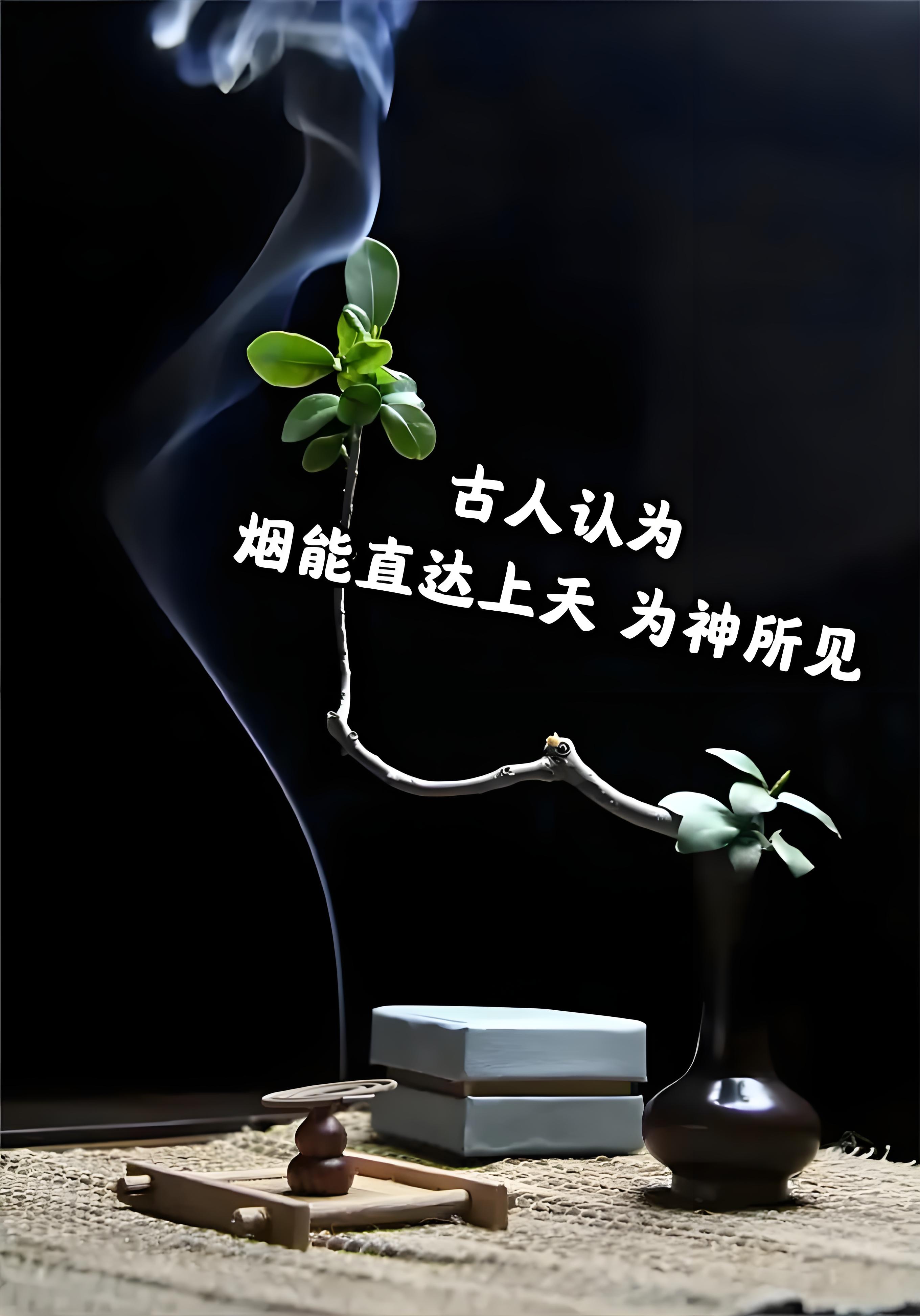

焚香祭祀

焚香祭祀在中国文化的长河里,香道始终是一抹独特的烟火气。它不仅是嗅觉的艺术,更是文明的印记,串联起从远古祭祀到现代生活的精神脉络。

一、千年烟火:从祭祀到文人雅趣

早在5000年前的新石器时代,先民就用香草祭祀天地。商周时期,甲骨文里的“香”字代表谷物香气,祭祀时燃烧香木成为与神灵沟通的仪式。汉代张骞通西域后,沉香、檀香等异域香料沿着丝绸之路涌入,贵族们用博山炉熏衣、熏室,香气缭绕中尽显奢华。

焚香祭祀

焚香祭祀

到了唐代,香道迎来黄金时代。长安城的大街小巷弥漫着龙涎香、乳香的气息,贵族们用香车、香球装点生活,佛教传入更让香成为礼佛的重要元素。鉴真东渡时,将香文化带到日本,最终发展出独具特色的日本香道。

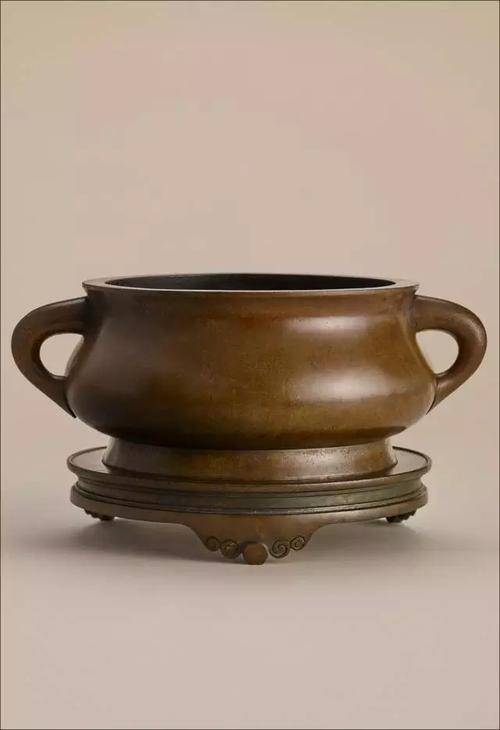

香炉

香炉

宋代是香道的巅峰。文人将品香与斗茶、插花、挂画并称“四般闲事”,苏轼、黄庭坚等大家不仅爱香,还亲自调配香方,写下《洪氏香谱》等著作。市井中,香药果子、香饮成为百姓日常,香铺林立,香气渗透到生活的每个角落。

文人香道

文人香道

雅士香雾

雅士香雾

明清时期,香道更贴近生活。线香普及,炉、瓶、盒三件套成为书房标配,文人雅士在香雾中读书作画,佛教、道教的香仪也融入民间习俗。

明铜熏炉

明铜熏炉

明香炉

明香炉

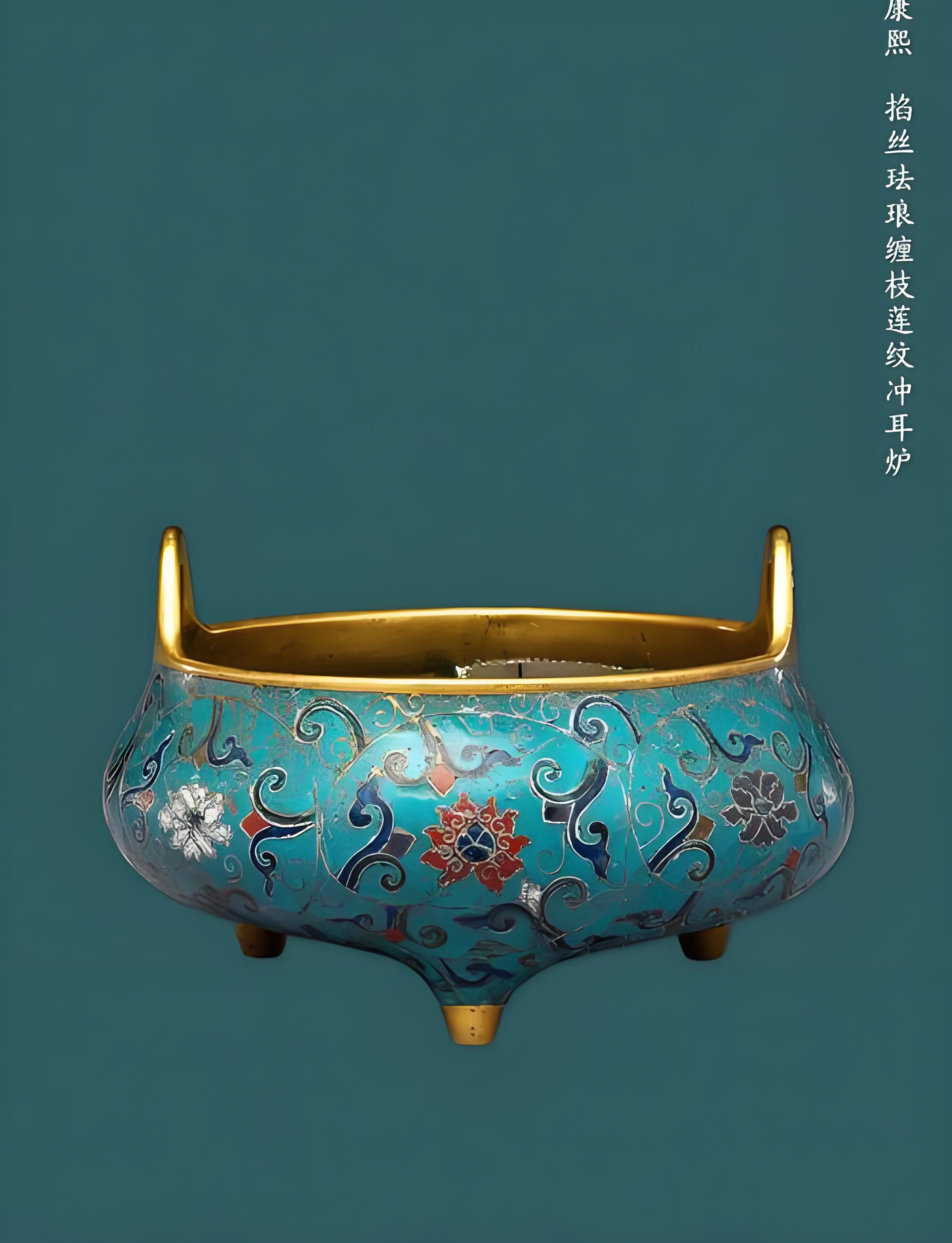

清香炉

清香炉

玉香炉

玉香炉

二、近代沉浮:从式微到复苏的坎坷路

近代中国历经战乱,香道这门精致的艺术逐渐淡出。清末民初,西方文化冲击下,传统香艺被视为“旧俗”,许多香方和技艺失传。唯有台湾地区因受日本香道影响,保留了部分传统香席仪式。

沉香

沉香

新中国成立后,香道一度被边缘化。直到改革开放,随着传统文化复兴,香道才重新进入公众视野。2000年后,福建仙游、广东电白等地依托沉香种植和加工,形成年产值数十亿元的香产业集群。2015年,妈祖香道被列为市级非遗,2021年河北清苑传统制香技艺入选国家级非遗,标志着香道正式进入文化保护体系。

三、未来可期:传统与现代的交融新生

如今,香道正以全新姿态融入现代生活。科技赋予古老香艺新活力:电子香炉替代明火,精准控温保留香气纯粹性;AI调香系统分析传统香方,开发出助眠、减压等功能性香品。年轻人通过小红书、B站学习DIY制香,将艾草、薄荷等天然材料制成香囊、香牌,在快节奏中寻找慢生活的仪式感。

慢生活

慢生活

产业层面,香道与文旅、康养深度融合。福建仙游的中国香博园集研发、体验、研学于一体,年接待游客超百万人次;广东电白通过华文媒体向全球推广沉香文化,产品远销东南亚、欧洲。广西玉林出台政策支持香料产业,计划打造千亿级产业集群,将香道与中医药、旅游结合,开发香疗、香膳等新业态。

香料市场

香料市场

在上海、北京等地的非遗夜校,白领们褪去西装,跟着传承人学习篆香、隔火熏香,用沉香、檀香调制专属香方。正如学员黄芳芳所说:“香道教会我,慢工出细活的创作比即时反馈的KPI更让人有成就感。”

香囊

香囊

从新石器时代的祭祀烟火,到现代都市的香氛疗愈,香道始终是中国人与自然对话的纽带。它不仅是嗅觉的盛宴,更是一场跨越千年的心灵修行。当电子香炉的微光取代明火,当年轻人在香道课上揉捏出“福”字香篆,我们看到的不仅是传统的复苏,更是文明的延续与新生。

也之,2025-6-4