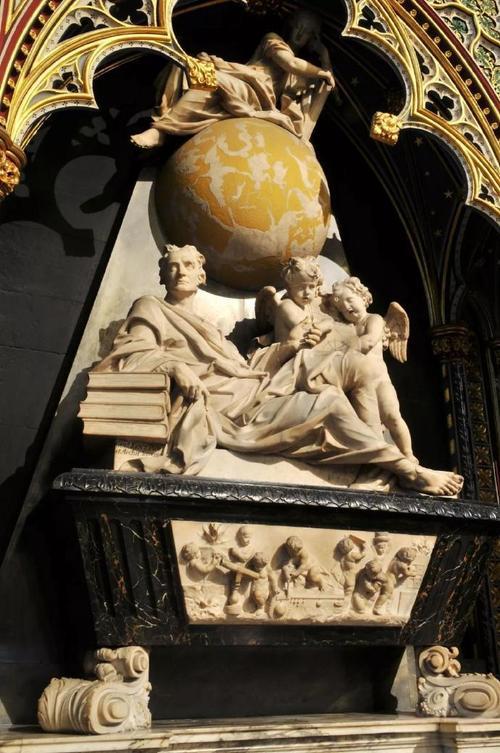

位于西敏寺教堂的牛顿纪念碑

位于西敏寺教堂的牛顿纪念碑古人云:“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。” 恰如 “宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来” 的箴言,在求知与成长的漫漫长路中,任何理论都难以与经历的教化力量相媲美。经历,宛如穿透表象直抵本质的启蒙者,是在灵魂深处镌刻真知的良师。正如杨绛所说:“人生就是一场历练,一次懂得,一个过程。” 积极面对经历中的种种磨砺,我们才能在岁月淬炼中不断成长。

位于西敏寺教堂的牛顿纪念碑

位于西敏寺教堂的牛顿纪念碑

经历以实践为笔,在生命的卷轴上书写认知的深度。牛顿若未目睹苹果坠落,或许终其一生只会在书本里推演万有引力;司马迁若不曾遍历名山大川,《史记》便难有 “究天人之际” 的厚重。“实践出真知”,当我们在实验室里见证镁条燃烧的白光,在田野中触摸稻穗灌浆的饱满,那些抽象的公式与概念才会突然拥有温度。经历让知识挣脱文字的枷锁,成为可感知、可印证的生存智慧。

牛顿苹果树

牛顿苹果树

经历以挫折为刃,在性格的顽石上雕琢韧性的锋芒。巴尔扎克说:“苦难是人生的老师。” 爱迪生数千次实验失败后仍能说出 “我只是找到了一千种不适用的材料”,这种豁达绝非书本里的心灵鸡汤所能铸就,而是灼烧指尖的灯丝、布满演算公式的废纸堆垒起的精神海拔。人的意志往往在经历的反复捶打中,才会从脆弱的藤蔓长成支撑生命的栋梁。

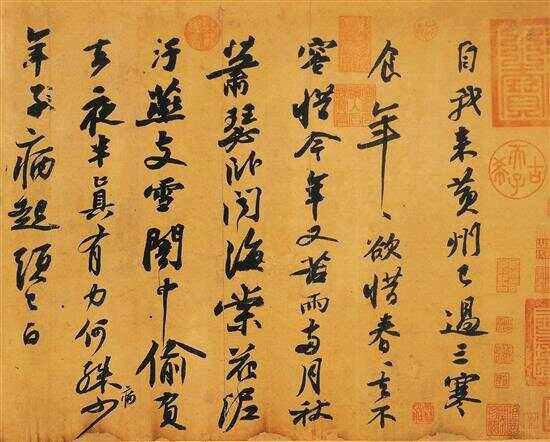

苏轼《黄州寒食帖》

苏轼《黄州寒食帖》

经历以时间为墨,在记忆的宣纸上晕染智慧的底色。苏轼 “问汝平生功业,黄州惠州儋州” 的自嘲里,藏着乌台诗案后看透官场的通透;陶渊明 “采菊东篱下” 的悠然,源于仕途奔波后对生命本真的回归。当我们在离别中读懂聚散无常,在失去里学会知足珍惜,那些曾经锥心的疼痛早已化作眼底的从容。正如俗语 “吃一堑,长一智”,经历从不是过眼云烟,而是在岁月沉淀中酿成的智慧陈酿。

采菊东篱下

采菊东篱下

冯友兰先生说:“学哲学的目的,是使人作为人能够成为人。” 而使人成其为 “人” 的关键,正在于经历的教化。它让我们在跌撞中知晓边界,在求索中看见星辰,最终明白:所有踉跄的步履,都是命运递来的启示录;每道深浅的伤痕,都是生命盖在灵魂上的邮戳,标记着我们向智慧国度跋涉的里程。

也之,2025-6-6