沈尹默被称为民国以来帖学的集大成者,或者被称为帖学的领军人物。沈老一生以二王为根基,但其行书最大的缺点就是用笔太实。跟火车似的,不管速度快慢,车轱辘都紧紧抓着铁轨,而缺少一种灵动、飘逸的感觉。书法上的实,是很耐人品味的一个词,说沈老的用笔实,这里的实不是死,也不是粗,反过来,实的反面也不是虚,也不是飘,说白了就是缺少活泛。跟人的眼睛一样,有些小孩眼睛一眨一眨,但是目光呆滞;但有的小孩也一眨一眨的,却充满灵气。

不论如何,当下书法界对沈老行书“用笔太实”的争议,恰似一把钥匙,打开了中国书法最玄妙的命题----书韵。但当我们说书法作品“有韵味”时,究竟在谈论什么?这种看不见的艺术魅力,为何能跨越千年,让无数人如痴如醉?本文以“破法生韵” 凝练从机械临摹到灵性表达的蜕变,而“千年呼吸”则 暗合书法气韵的时空流动,既保留素材核心,又以诗意语言重构原意。

一、书韵:书法的灵魂密码

书韵,绝非简单的技法堆砌,而是书法家情感、修养与笔墨碰撞出的“精神回响”。北宋米芾的《蜀素帖》笔势跌宕,字里行间透着“风樯阵马,沉着痛快”的豪情;东晋王羲之的《兰亭序》则如清风拂面,21 个“之”字姿态各异,尽显自然洒脱。这种韵味,恰如美人的一颦一笑,无法用尺子丈量,却能直击心灵。

古人用“韵”形容书法,源于对生命节奏的深刻理解。书法线条的提按转折,恰似呼吸的起伏;墨色的浓淡枯润,犹如四季的更迭。元代赵孟?提出“书画同源”,正是强调书法与绘画一样,都在追求“气韵生动”----让静态的笔墨,流淌出鲜活的生命力。

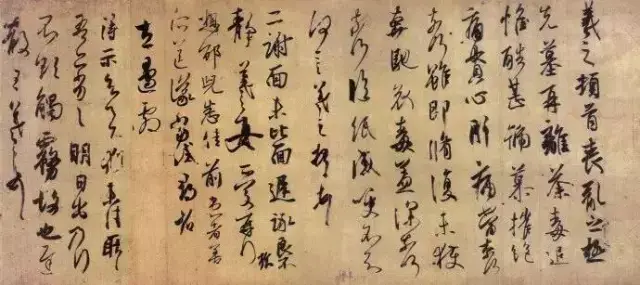

值得一提的是,王羲之《丧乱帖》《二谢帖》《得示帖》合裱于一卷,《丧乱帖》8行、《二谢帖》5行、《得示帖》4行,共一纸,总称为《丧乱三帖》。现存唐摹本,因首句 “羲之顿首:丧乱之极” 得名。帖中记录家族遭逢兵乱、祖坟被毁的痛事,书于永和年间(约345-356 年),是其 “哀至无心于书” 的真情流露。该件唐摹本现藏日本皇室宫内厅三之丸尚藏馆,纵28.7厘米,横58.4厘米,见下图。

《丧乱三帖》是王书中的精品,在日本流传了一千三百多年。《丧乱三帖》,笔法变化莫测,笔走龙蛇,是王羲之书法中的精品。笔法丰富多变,方笔、圆笔、中锋、侧锋、直线、弧线、重按、轻提等,极尽变化之能事。若仔细观察并分析其间的线条粗细、速度快慢等,会发现其对比强烈且统一和谐。如线条中,重者如“面”而非“线”,轻者则若游丝、细线,幅度竞有三五倍之大。另外,此间有大量的方笔,书写沉着痛快而不平庸板滞。《二谢帖》用笔爽利,遒劲之力尽显。用笔之难,在于笔毫运行短距离内作出复杂的铺毫、调锋、折转等书写动作。在《二谢帖》中,第一个“面”自第一笔开始就以方笔书写,之后第二笔连接着第三笔为方笔,似用篆刻中的“冲刀法”写成,劲挺峻拔。连续的方笔书写,在发笔处作翻切动作,左行笔后向右下再次翻切成第三个方笔,如兔起鹘落,干净利索。

同样,《祭侄文稿》共二十三行,二百三十四字,字字句句都饱含着颜真卿对亲人的哀痛与怀念。作品的行书风格,体现了颜真卿的书法技艺和深厚的文化底蕴。通篇用笔气势磅礴,纵笔豪放,仿佛是他心中波涛汹涌的情感在纸上奔腾而出。每一个字都是他内心情绪的自然流露,不拘一格,恰如其分地传达出那种悲愤与无奈。

此外,《寒食帖》是苏轼行书的代表作。是一首遣兴的诗作,是苏轼被贬黄州第三年的寒食节所发的人生之叹。诗写得苍凉多情,表达了苏轼此时惆怅孤独的心情。此诗的书法也正是在这种心情和境况下,有感而出的。通篇书法起伏跌宕,光彩照人,气势奔放,而无荒率之笔。

东晋王羲之的《兰亭序》、唐代颜真卿的《祭侄文稿》与北宋苏轼的《黄州寒食帖》在书法史上影响很大, 并称为“天下三大行书”。

二、书韵缺失的三大误区

沈尹默书法引发的争议,揭示了当代书法创作的普遍困境:

1. 技法的“枷锁”:过度追求笔法精准,如同被铁轨束缚的火车,虽稳却失灵动。明代董其昌批评“学米芾者,得其豪放,失其韵致”,警示机械模仿技法会丢失神韵。

2. 刻意的“表演”:为追求“姿态” 而故作飘逸,反而显得矫揉造作。清代傅山提出“四宁四毋”,强调“宁拙毋巧,宁丑毋媚”,直指刻意创作的弊病。

3. 文化底蕴的“空洞”:书法是文人精神的外化,若缺乏诗词、哲学等修养,笔下线条难免单薄。苏轼的书法“无意于佳乃佳”,源于其深厚的文学造诣与豁达心境。

当下,书法作品普遍缺少一种韵致,缺少一种姿态,说白了就是缺少一种信手涂抹的感觉。在书写时如果过于拘着、端着,太一笔不苟、注意法度,这样的书法必然会缺少一种情态,不够洒脱。

我们说帖学以韵致取胜,这个韵致到底是什么?其实就是一种情态,就是逸笔草草,不计工拙,不经意间所流露出来情趣。这就好比一个姑娘,除了身形脸蛋这些硬性标准吸引人之外,她的魅力主要来自一颦一笑时的媚态,来自一扭一动、一举手一投足间的姿态,这种风韵,才是美女真正让人着迷得东西。书法的韵致也是一样,是在运动的过程产生的,说的再准确一点,就是随意的一个动作,那个感觉才会出来,如果你一着意,一刻意,完了,出不来了。

三、书写神韵的三大修炼法则

1. 笔墨当随心境:王羲之写《丧乱帖》时“临纸感哽,不知何言”,颤抖的笔触饱含丧亲之痛;颜真卿《祭侄文稿》涂改之处,皆是悲愤之情的自然宣泄。书法创作需 “先静其心”,让情感与笔墨自然交融。

2. 虚实相生的智慧:明代项穆在《书法雅言》中说:“神化自若,变态无端”。笔画的轻重、疏密、留白,如同音乐的休止符,赋予作品呼吸感。赵孟?“飞白”笔法,以枯笔显苍劲,正是虚实结合的典范。

3. 传统与个性的平衡:学书需“入古出新”,既要研习经典笔法,又要融入个人风格。怀素师法张旭狂草,却创造出“惊蛇入草,飞鸟出林”的独特意境,正是传承与创新的完美结合。

四、初学者的进阶指南

1. 临帖之道:先求形似,再追神似。临摹时不仅关注字形,更要体会原帖的节奏与情感。如临摹《兰亭序》,可尝试用不同速度书写,感受“曲水流觞”的闲适氛围。

2. 日常修炼:书法是“慢功夫”,每日坚持 30 分钟,哪怕只写一个字,也比突击练习更有成效。同时,通过阅读诗词、欣赏画作提升审美修养。

3. 大胆表达:不要害怕犯错,黄庭坚晚年自评书法“老夫之书,本无法也”,正是在不断尝试中突破自我。

书法的韵味,是书法家留给世界的“生命印记”。当我们在宣纸上落下第一笔时,不必拘泥于“像不像”,而应专注于“是否写出了自己的心跳”。正如清代刘熙载所说:“书,如也。如其学,如其才,如其志,总之曰如其人而已。” 这,或许就是书法艺术最动人的魅力。

也之,2025-6-23