朱耷

朱耷第一篇八大山人画竹赏析

八大山人(朱耷)以独特的艺术语言和深刻的精神内涵,在画竹领域展现了极高的艺术成就。他的竹画融合了强烈的个人情感与象征寓意,笔法凝练而富有张力,构图奇崛且充满现代审美意识。

朱耷

朱耷

一、技法与风格:方笔纵横,墨韵天成

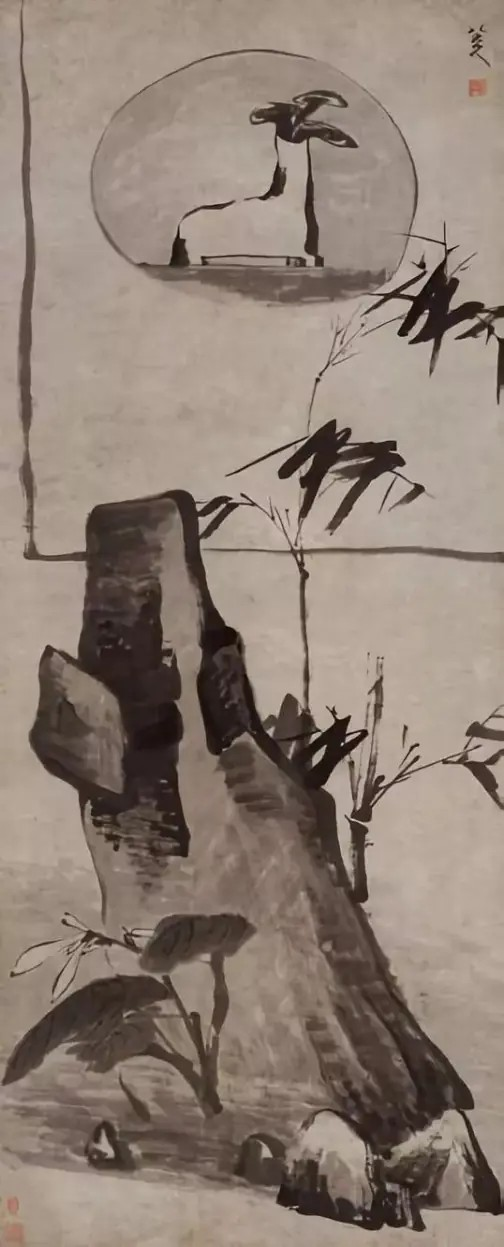

八大山人画竹多以方笔直出,线条刚劲凌厉,如《秋窗竹韵图》中竹叶 “风骨铮铮”,以浓淡墨色的对比强化视觉冲击力。他常将书法笔意融入竹的刻画,如《兰竹巨石灵鸟图》中竹枝以 “飞白”法表现枯笔质感,竹叶则用湿笔作介字点,形成刚柔相济的节奏。其构图亦打破常规,例如《秋窗竹韵图》以方窗与圆月的方圆对比为核心,巨石与竹枝的倾斜姿态形成动态平衡,展现出 “在不完整中求完整”的美学理念。

《秋窗竹韵图》

《秋窗竹韵图》

二、象征寓意:气节隐喻与生命哲思

竹子在八大山人的作品中不仅是自然物象,更是其精神世界的载体。《兰竹巨石灵鸟图》中,竹的劲挺、兰的清幽与石的坚?共同构成 “君子之交”的象征,而单腿站立的小鸟(八大标志性图式)则暗喻其孤独不屈的心境。他还通过题跋深化寓意,如《岁寒三友图》跋文长达194 字,以松竹梅自比,表达对气节的坚守。这种隐喻手法与其身世紧密相关 ?? 作为明朝宗室后裔,他借竹的 “瘦劲”与 “孤高” 寄托对故国的哀思和对现实的疏离。

《兰竹巨石灵鸟图》

《兰竹巨石灵鸟图》

三、代表作解析:从《秋窗竹韵图》到《竹石小鸟图》

四、与郑板桥的对比:隐与显的艺术分野

相较于郑板桥 “冗繁削尽留清瘦”的直白表达,八大山人的竹画更重含蓄隐喻。例如,郑板桥在《竹石图》中以题跋直接阐述 “胸无成竹”的创作理念,而八大在《个山杂画》中仅绘竹的局部,如 “房间里看向窗外竹林的感觉”,留给观者想象空间。郑板桥的竹注重写实与生活气息(如配春笋表现 “雅俗共赏”),八大则通过变形与符号化强化精神性,如《竹石鸳鸯》中竹石的抽象形态暗含家国之痛。

五、艺术史地位:大写意的革新与影响

八大山人将竹画从传统文人画的程式中解放出来,其方笔用线、极简构图及象征手法对后世影响深远。扬州八怪中的罗聘虽继承其笔墨,但更趋世俗化;张大千早年仿八大几可乱真,并补全《竹石小鸟图》,足见其艺术魅力。他的竹画不仅是技法的突破,更开创了以竹为媒介的生命哲学表达,正如联合国教科文组织对其评价:“东方审美与民族性格的耀眼光芒”。

《竹石小鸟图》

《竹石小鸟图》

八大山人的竹画,是墨色与精神的对话,是历史创伤与艺术超越的交融。他以竹为镜,照见了一个时代的文人困境,也为中国绘画史留下了不可复制的精神图腾。

第二篇八大山人的竹画与传统竹画有何不同?

八大山人的竹画之所以在中国画史上独树一帜,核心在于他打破了传统竹画的 “程式化惯性”,将竹从 “君子符号的共性载体”变成 “个人精神的私人独白”。这种差异体现在笔墨、象征、构图、情感等多个维度,具体可从以下五方面对比:

一、笔墨:从 “规范的雅” 到 “失控的力”

传统竹画的笔墨是 “有法可依的精致”。从宋代文同 “胸有成竹”确立 “写竹如写篆” 的规范,到元人倪瓒 “逸笔草草”的简淡,再到明人文徵明 “圆转温润” 的线条,都遵循 “竿如篆、枝如草、叶如隶”的笔法逻辑 ??线条追求圆、匀、畅,墨色讲究清、润、和,即使是 “写意”,也暗含 “放而不纵”的克制(如郑板桥的竹,虽泼辣却仍有章法)。

八大山人则彻底打破这种 “规范”:他用秃笔、破笔,线条多 “方折如刀”,竹枝常带 “圭角”(如《竹石图》中竹枝起笔如断剑,收笔似崩弦),全无传统的圆转;墨色故意 “失衡”,浓墨如铁砸纸,淡墨似烟欲散,甚至留大片 “飞白”(笔锋枯涩的留白),让竹枝显露出 “饱经风霜的粗糙”。这种 “不完美”的笔墨,不是技法疏漏,而是将情绪注入线条 ?? 国破家亡的痛、遗民的愤,都藏在那 “抖颤的笔锋”里。传统竹画的笔墨是 “审美训练的结果”,八大的笔墨则是 “生命本能的迸发”。

二、象征:从 “共性君子” 到 “个人精神”

传统竹画的象征是 “集体共识的符号”。自《诗经》“如切如磋,如琢如磨”以竹喻君子,文人画中 “竹” 的内涵早已固定:“未出土时先有节” 喻气节,“中空” 喻虚心,“耐寒” 喻坚韧 ?? 无论倪瓒、赵孟?还是郑板桥,画竹都是在呼应这种 “共性品德”,是对 “士人理想人格”的集体致敬。

八大山人的竹则是 “私人化的精神镜像”。他画的竹极少 “直挺向上”,多斜出、倾侧,甚至扭曲(如《兰竹图》中竹枝与岩石形成锐角,似在挣扎),这种 “非自然姿态”与他的命运直接绑定:作为明宗室后裔,国破后从贵胄沦为遗民,竹的 “倾斜”是时代失序的隐喻,竹的 “未倒” 是他对 “不与清廷妥协”的坚守。更关键的是,他常将竹与 “白眼鸟”“残石”“缺月”搭配,形成 “个人符号系统”?? 比如竹下孤鸟单腿而立,白眼朝天,这不是传统的 “物我相融”,而是 “我与世界对峙”的宣言。传统竹画的 “竹” 是 “君子的身份证”,八大的 “竹”是 “自我的墓志铭”。

三、构图:从 “平衡的稳” 到 “险绝的张力”

传统竹画的构图追求 “中和之美”。无论是 “一竿独秀”(如文同《墨竹图》)还是 “丛竹繁叶”(如夏圭《竹石图》),都暗含 “左右对称”“上下呼应” 的平衡逻辑 ?? 即使画 “斜竹”,也必用奇石、坡岸 “稳住重心”(如赵孟?《竹石图》,竹虽斜,石必正),避免视觉上的 “不安”。

八大山人则刻意制造 “失衡的险”。他的竹画常 “一边倒”:竹枝向左狂斜,石却向右倾压,留白集中在一侧,让画面形成 “即将崩塌却又悬而不落” 的张力(如《竹石小鸟图》,竹枝几乎贴地,鸟站在最细的枝桠上,仿佛一阵风就能吹垮)。更极端的是 “极简构图”??有时仅画半竿竹、几片叶,剩下大片空白(如《个山杂画》中的竹),用 “未画之物”倒逼观者想象 “背后的故事”。传统构图是 “让观者安心”,八大的构图是 “让观者揪心”??他用视觉的 “险”,复刻了自己人生的 “危”。

四、情感:从 “温润的雅趣” 到 “压抑的呐喊”

传统竹画的情感是 “文人的闲情逸致”。无论是 “窗前竹影”(如倪瓒)还是 “雨中竹声”(如徐渭),表达的多是 “独坐观物”的宁静、“与自然相契” 的愉悦,即使有愁绪,也是 “淡淡的怅惘”(如 “不可居无竹”的雅致烦恼),情感浓度是 “温吞的”。

八大山人的竹画则是 “积压的痛苦喷薄”。他的竹,笔笔带 “怒”??方硬的线条是压抑的愤懑,倾斜的姿态是无声的反抗,甚至竹叶的变形(如三角形、锯齿状)都像 “咬牙切齿”。明亡时他 19 岁,亲历国破家亡、亲人惨死,这种创伤被他压在笔底:早期竹画(30-50岁)的 “细枝带刺”,是 “痛而未言”;中期(50-70 岁)的 “粗竿如铁”,是 “怒而不发”;晚年的 “淡墨竹影”,是 “痛到极致的平静”。传统竹画是 “案头清供的雅”,八大的竹画是 “血泪浸泡的真”。

五、审美:从 “精致的雅” 到 “粗率的力”

传统竹画的审美指向 “雅逸的精致”。即使是 “写意”,也讲究 “放中有收”(如郑板桥的竹,看似随意,实则叶叶分明),笔墨要 “干净”,形态要 “顺眼”,最终落在 “文人阶层的审美共识”上 ??让人觉得 “不俗”。

八大山人则追求 “大巧若拙的野”。他的竹画常显 “粗率”:笔锋秃散,墨色浑浊,竹叶形态 “不合常理”(甚至像随手涂抹),完全打破 “雅俗界限”。这种 “野”不是 “粗糙”,而是 “剥离修饰后的本真”??如同一个人在极致悲痛时,顾不上整理衣衫,脸上的泪痕、颤抖的双手,反而比精致的妆容更有力量。传统竹画是 “精心打扮的君子”,八大的竹画是 “披发跣足的孤魂”,却在 “不完美”中透出更震撼的生命力。

简言之,传统竹画是 “竹的标本”,八大的竹画是 “人的灵魂”。前者继承了 “以物喻德”的文人传统,后者则将竹变成 “自我的投影”?? 他让竹从 “被欣赏的客体”,变成了 “会说话的主体”,这正是其超越传统的核心所在。

第三篇如何欣赏八大山人的竹画?

欣赏八大山人的竹画,需跳出对 “形似” 的浅层观看,从笔墨肌理、情感密码、哲学意涵到历史语境,层层深入其 “墨色背后的精神世界”。他的竹画从来不是对自然竹的简单摹写,而是 “以竹写心” 的生命独白,以下从五个维度提供具体路径:

一、观笔墨:从 “方笔如剑” 到 “墨分五色” 的张力

八大山人画竹的笔墨是 “有情绪的线条”,第一步可聚焦其笔法与墨法的独特性:

二、读符号:从 “倾斜的竹” 到 “单腿的鸟” 的隐喻系统

八大的竹画充满 “视觉密码”,需破解这些符号背后的象征:

三、品心境:从 “孤愤” 到 “超越” 的情感轨迹

八大的竹画是 “情绪的心电图”,不同时期的作品藏着他心境的变化,欣赏时可结合其生平(1626-1705,明亡时 19 岁,后出家又还俗):

四、比传统:在 “破程式” 中见创新

欣赏八大竹画,需放在文人画传统中对比,更能显其突破:

五、悟哲思:从 “竹” 见 “自我” 的生命观

最终,八大的竹画是 “哲学的视觉表达”,欣赏的终点是体会他借竹传递的生命态度:

简言之,欣赏八大山人的竹画,要 “带体温观看”:看笔墨时,触摸他握笔的力度;读符号时,听懂他未说的话语;品心境时,感受他时代的阵痛。他的竹,从来不是 “画”,而是用墨写就的 “自传”??看懂了他的竹,便看懂了一个文人在时代洪流中,如何用一根竹枝,撑起精神的天空。

也之,2025-7-5