第一篇 郑板桥画竹解析

郑板桥画竹是中国艺术史上的一座高峰,其作品不仅以精湛的技法闻名,更蕴含深刻的人生哲理与人格追求。以下从多个维度解析其艺术特色:

一、技法创新:从自然到笔墨的提炼

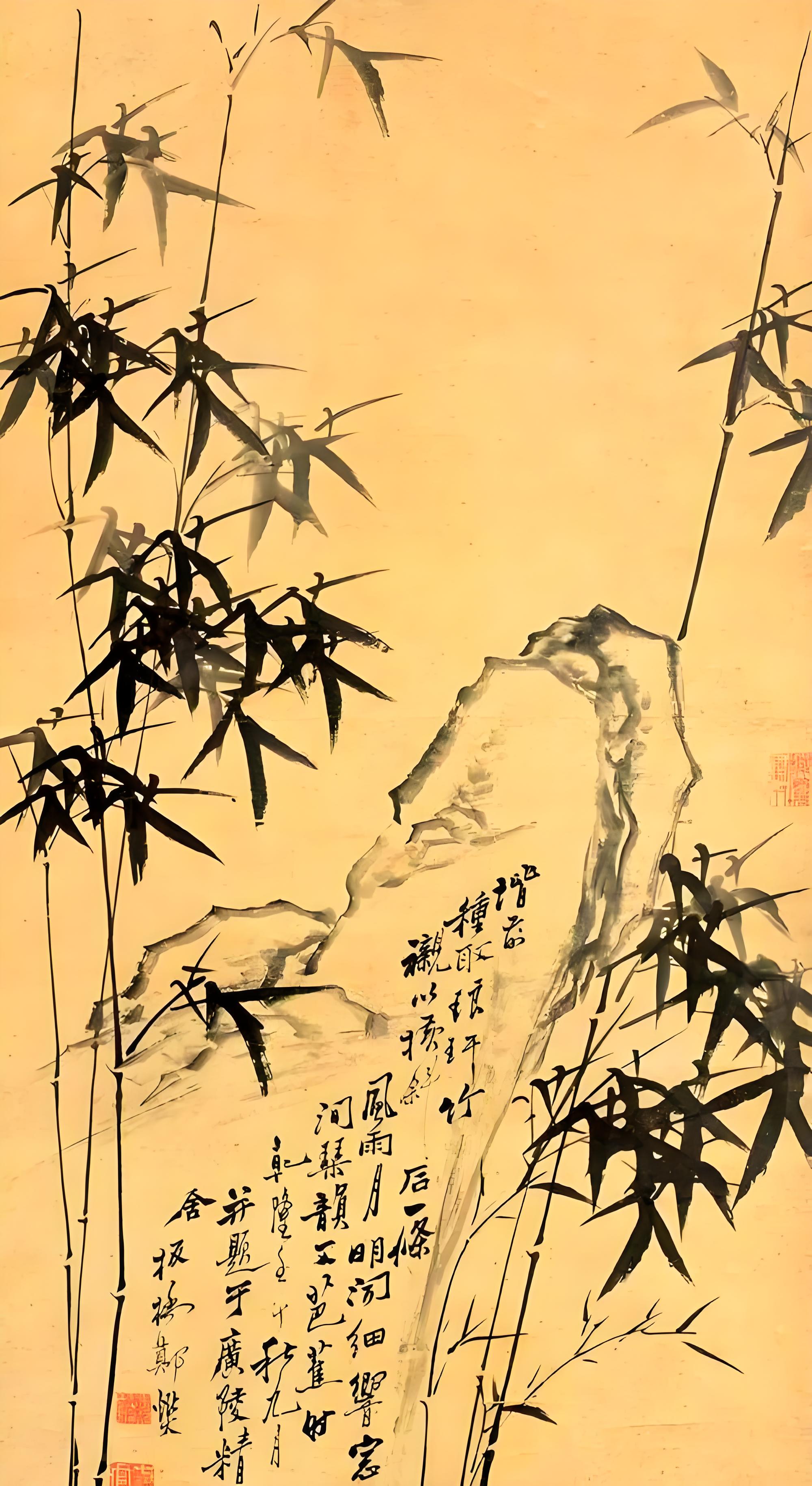

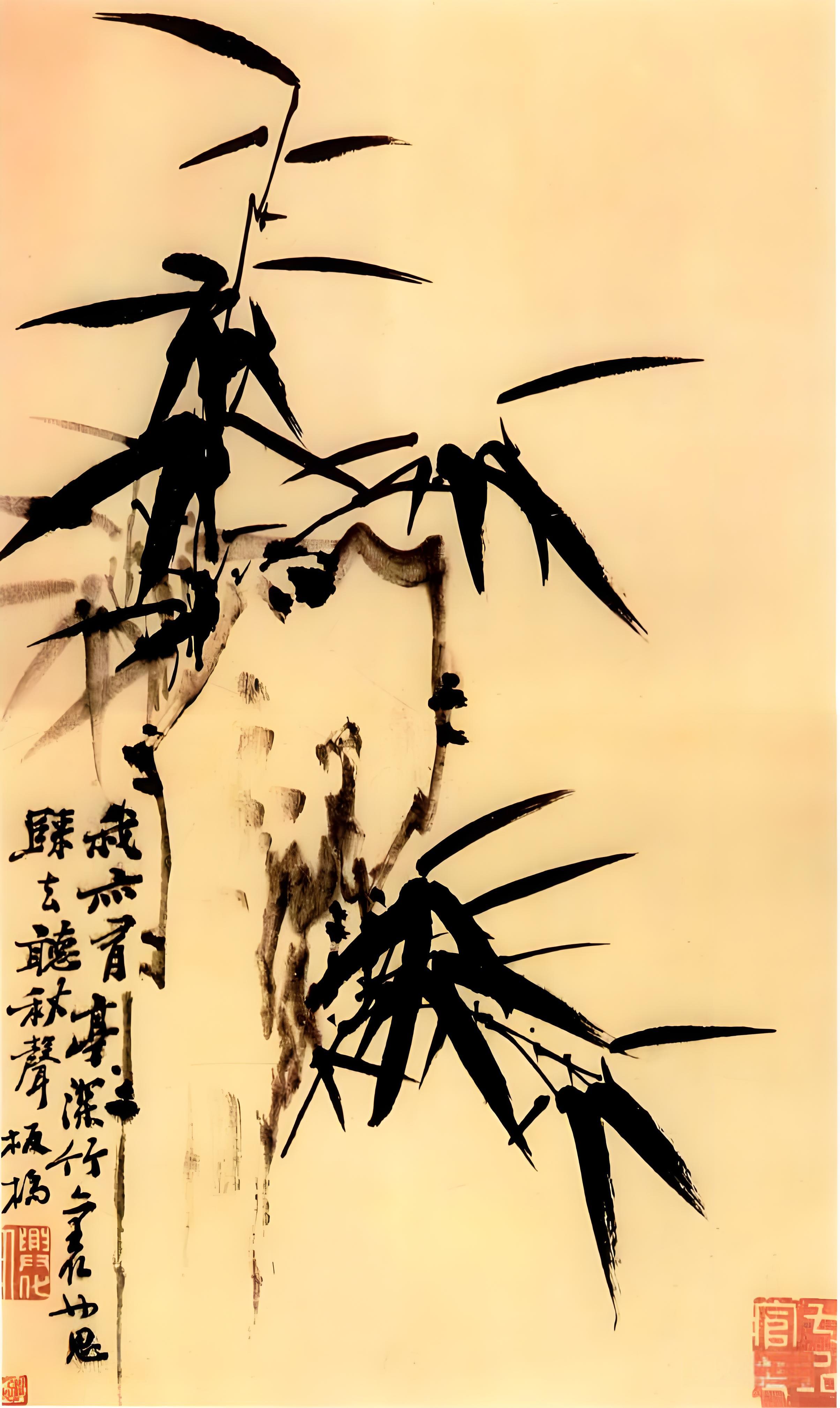

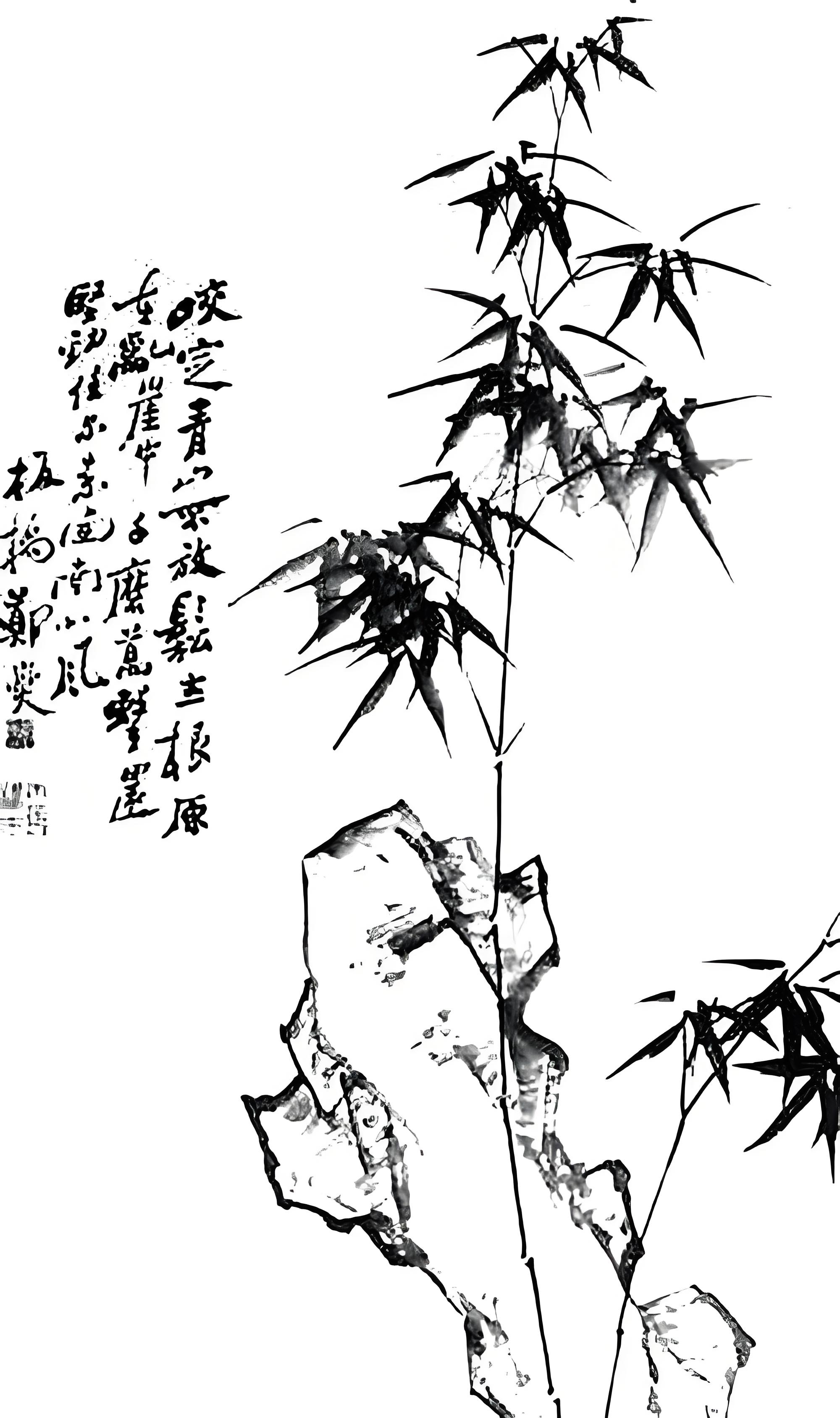

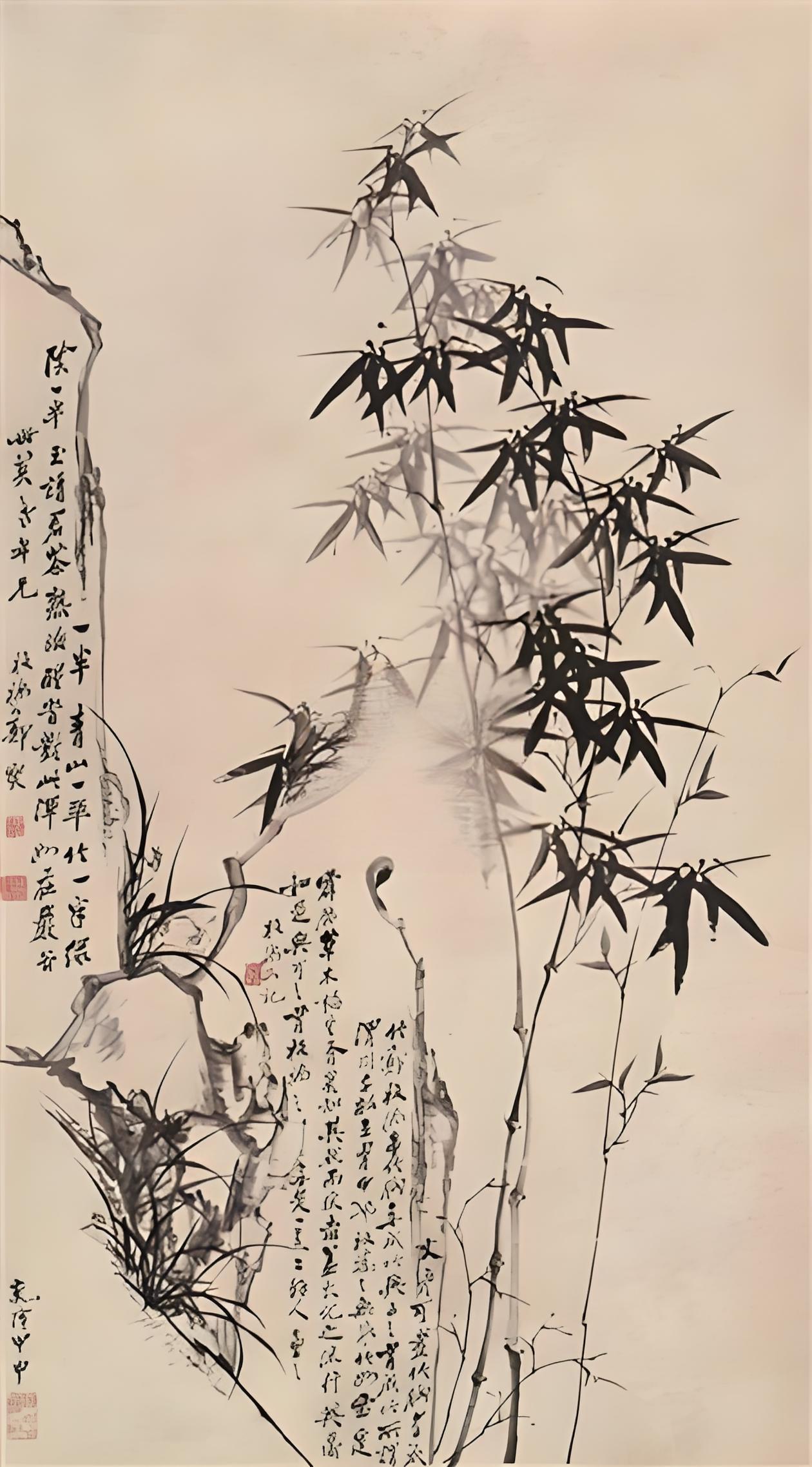

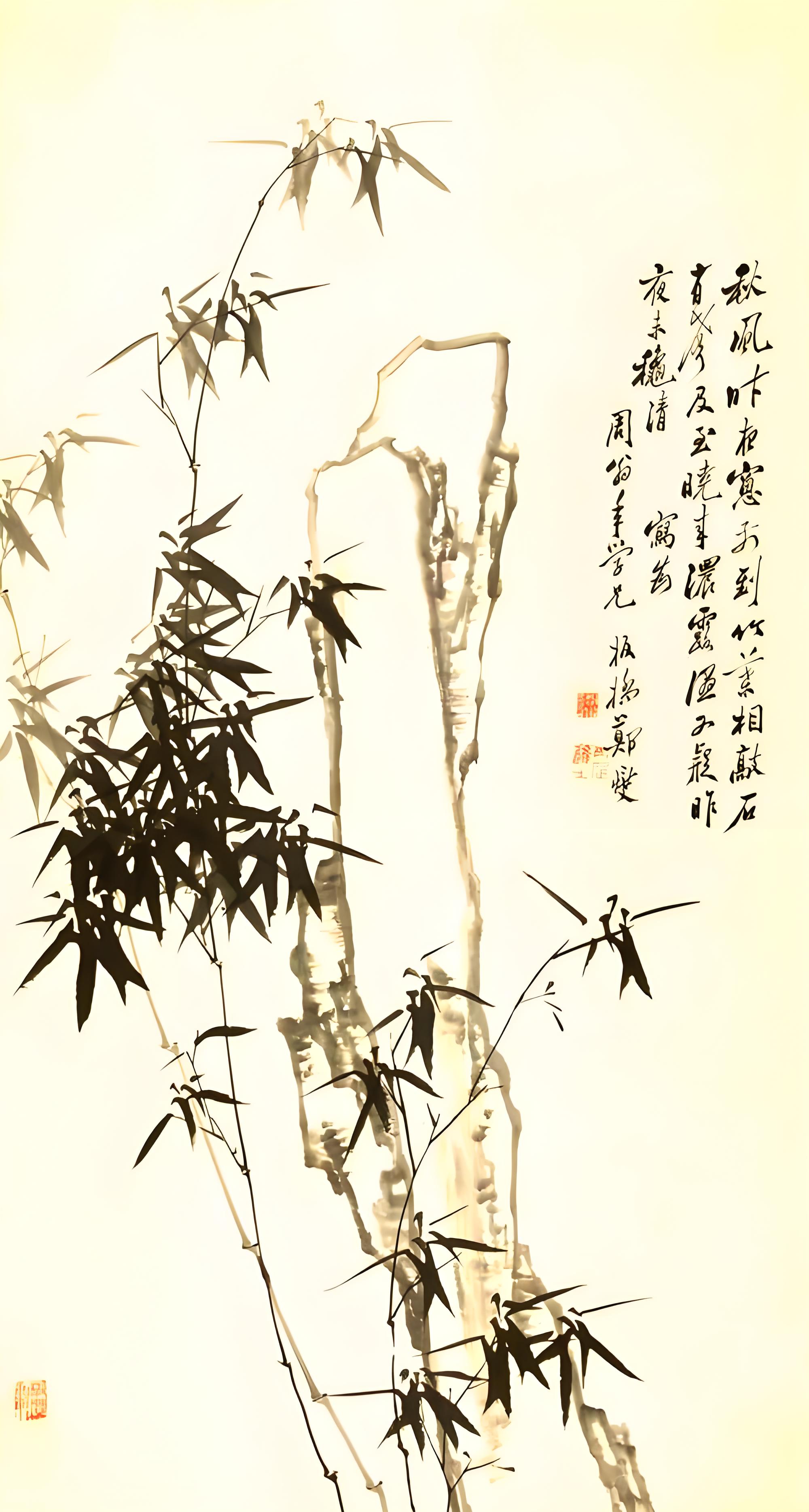

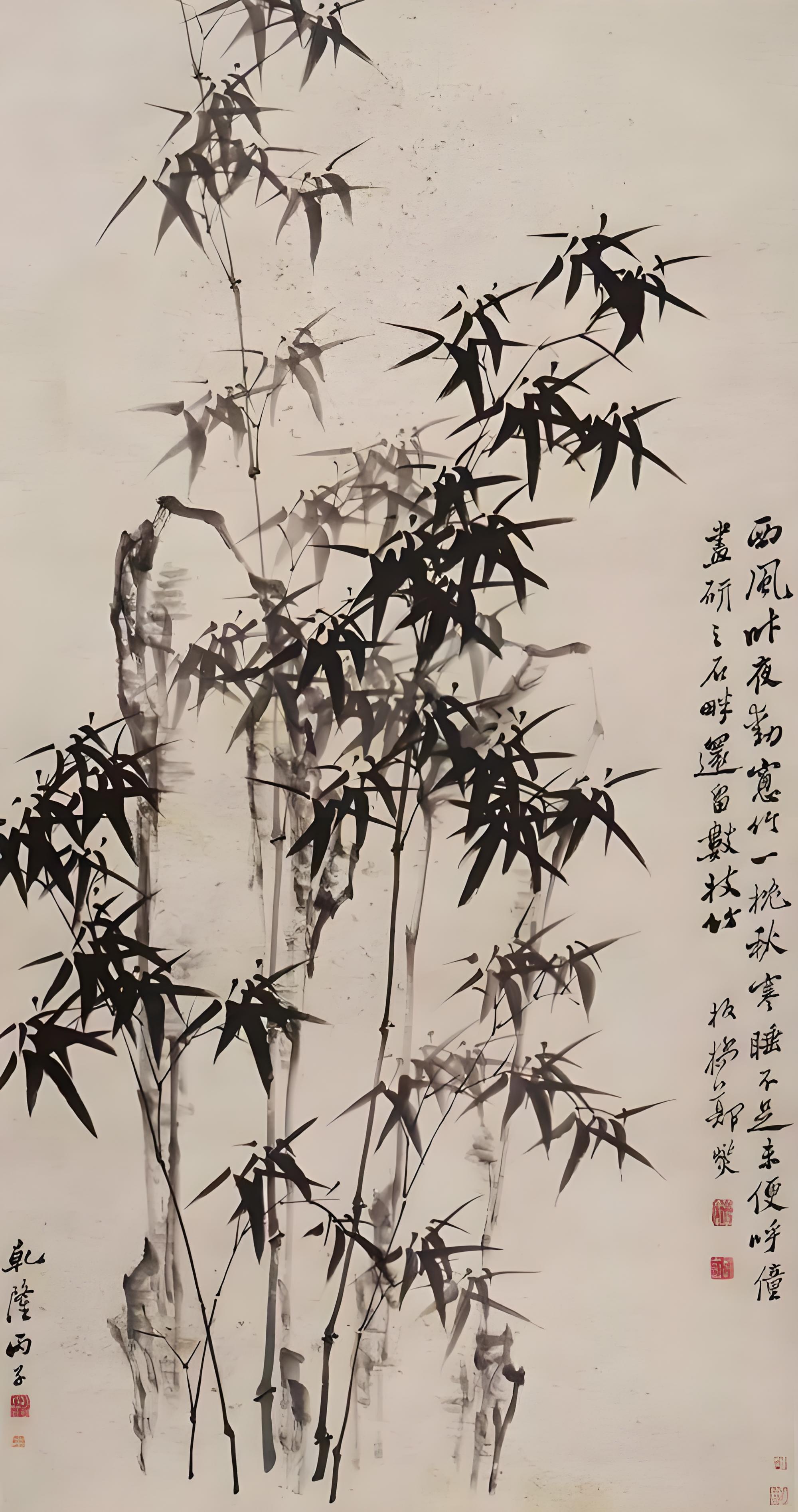

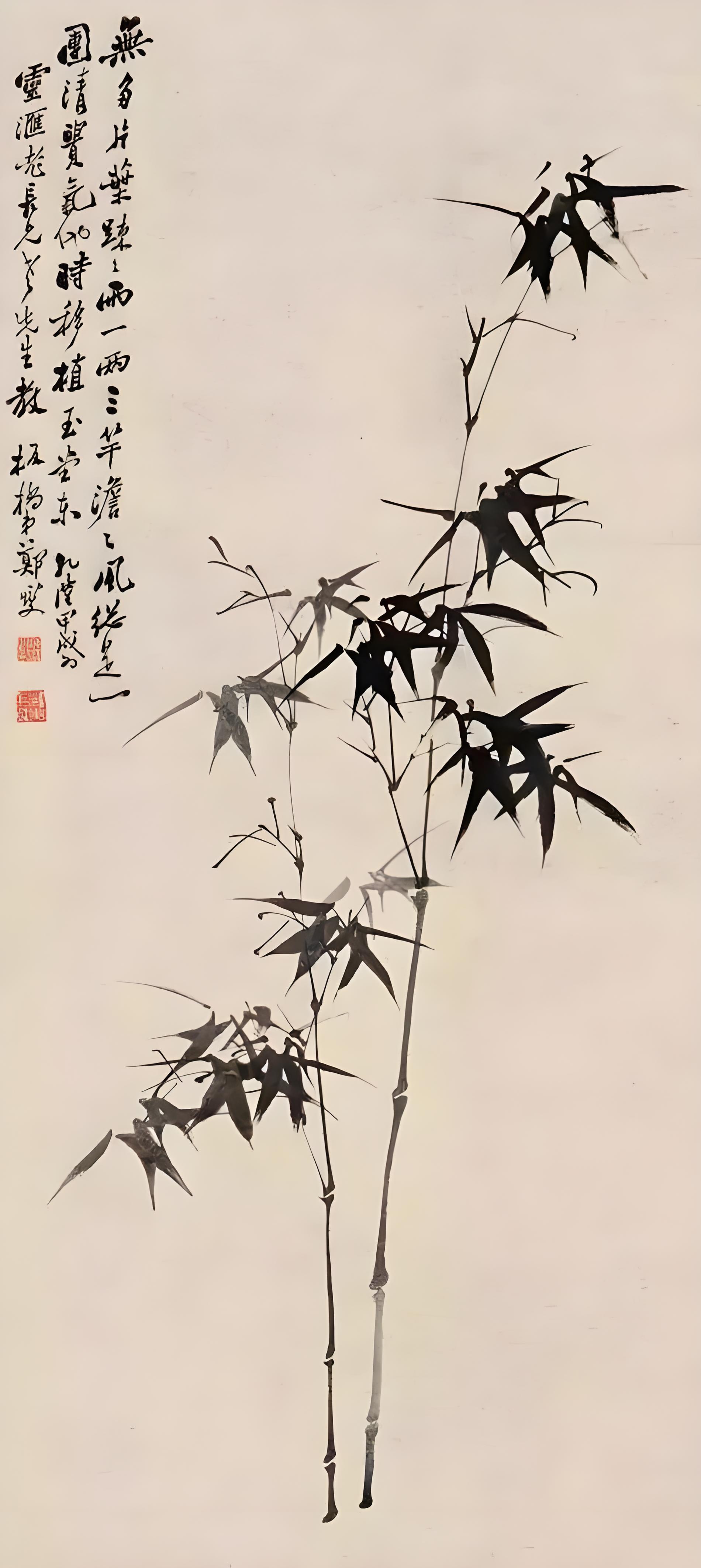

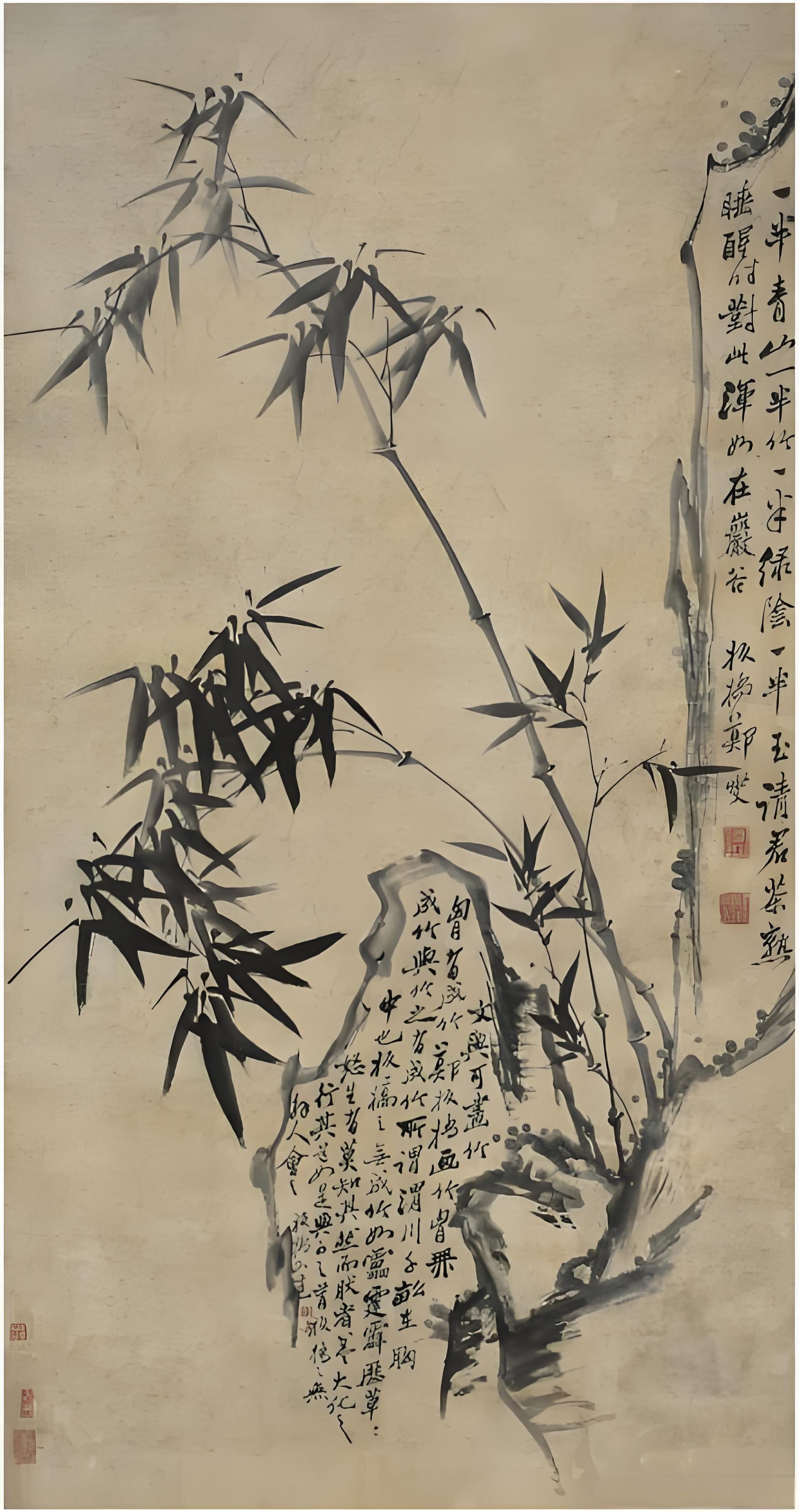

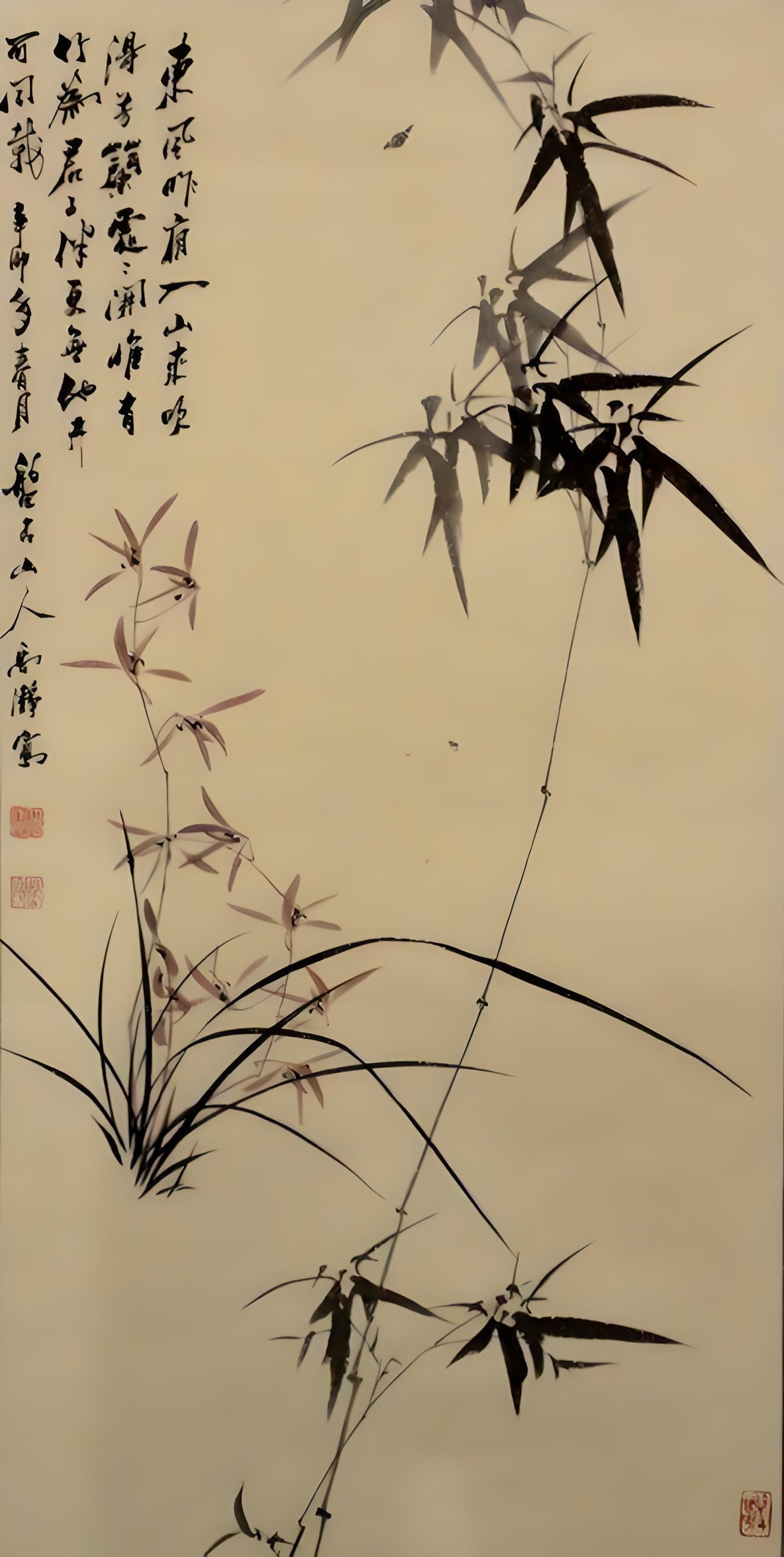

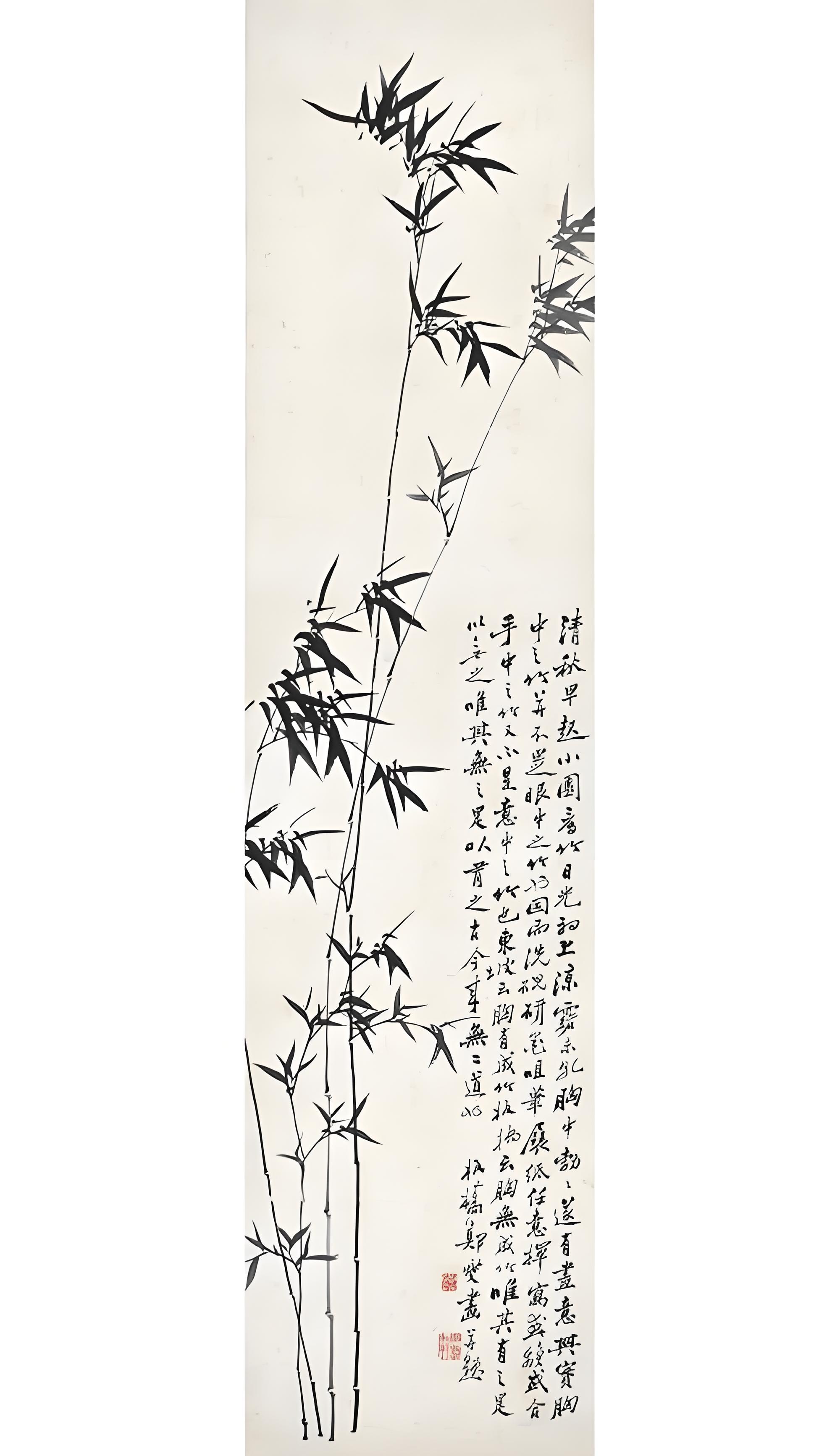

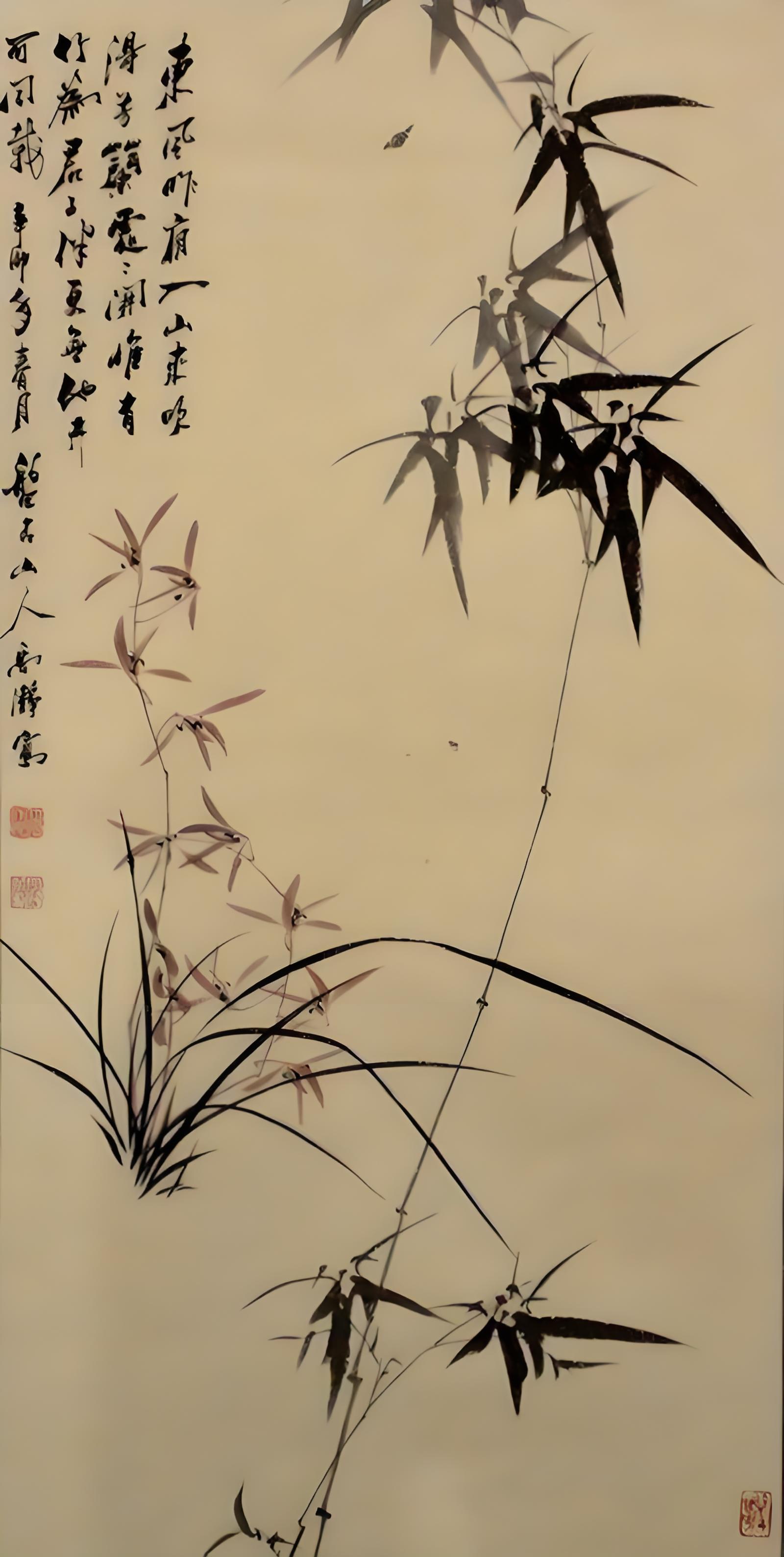

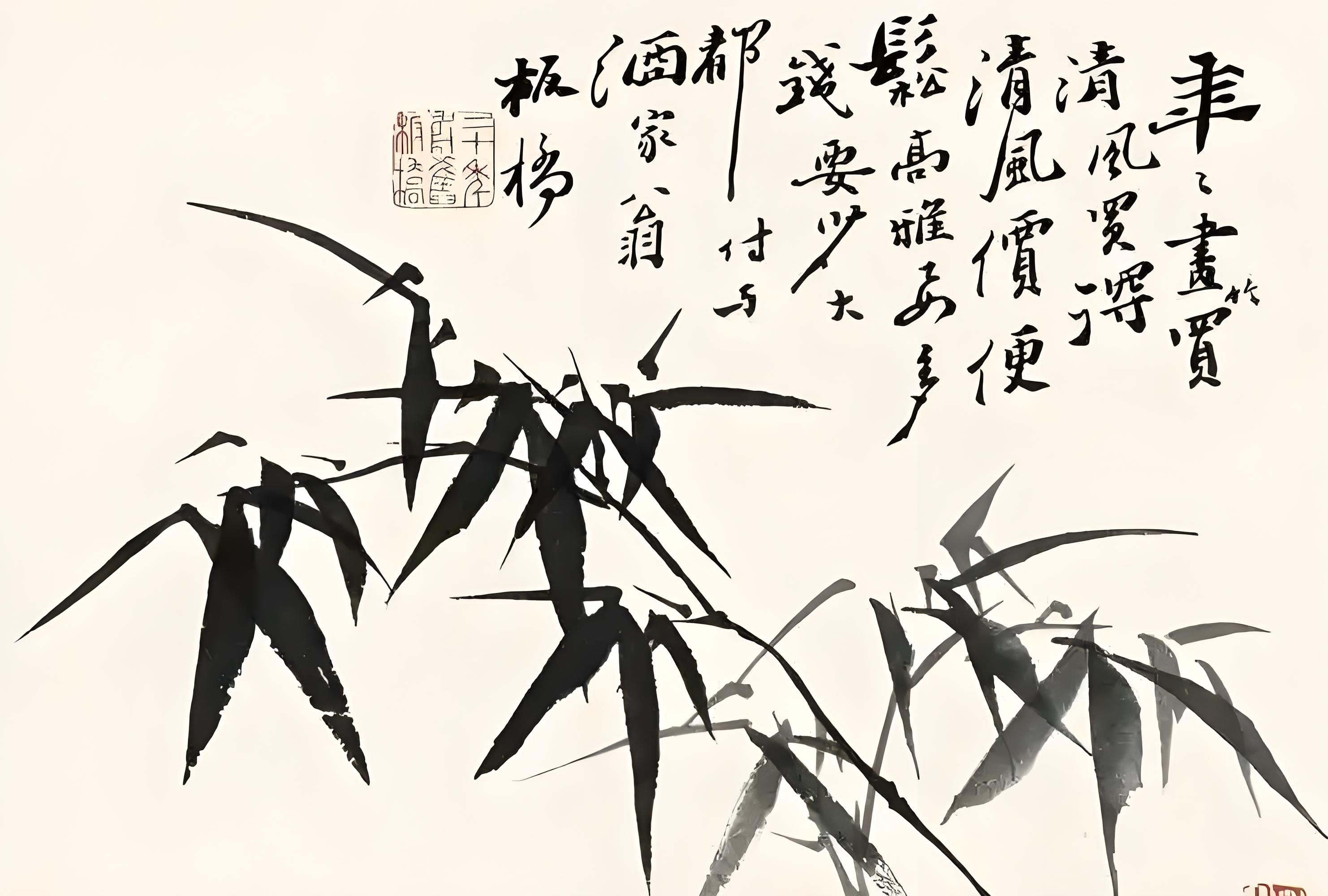

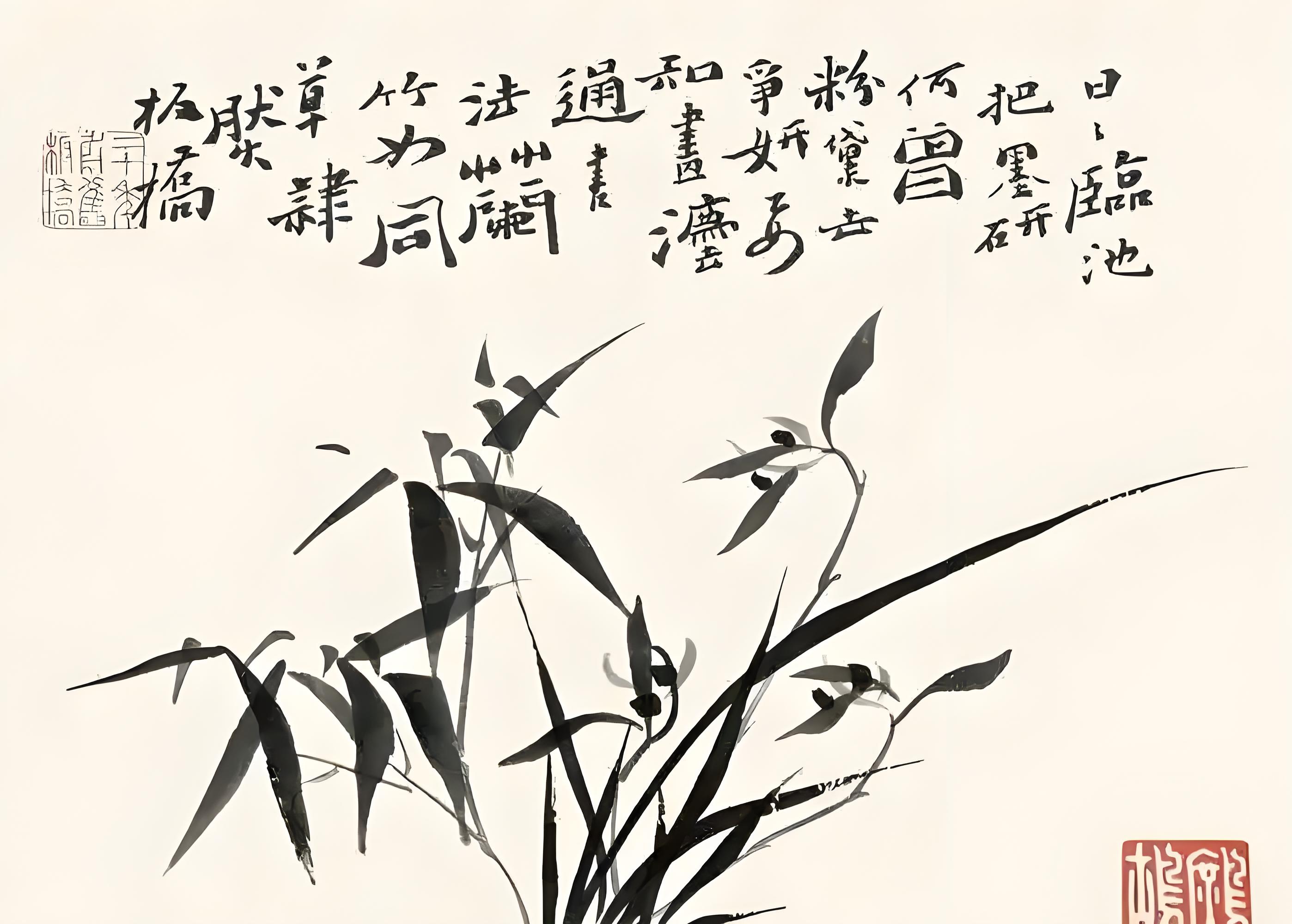

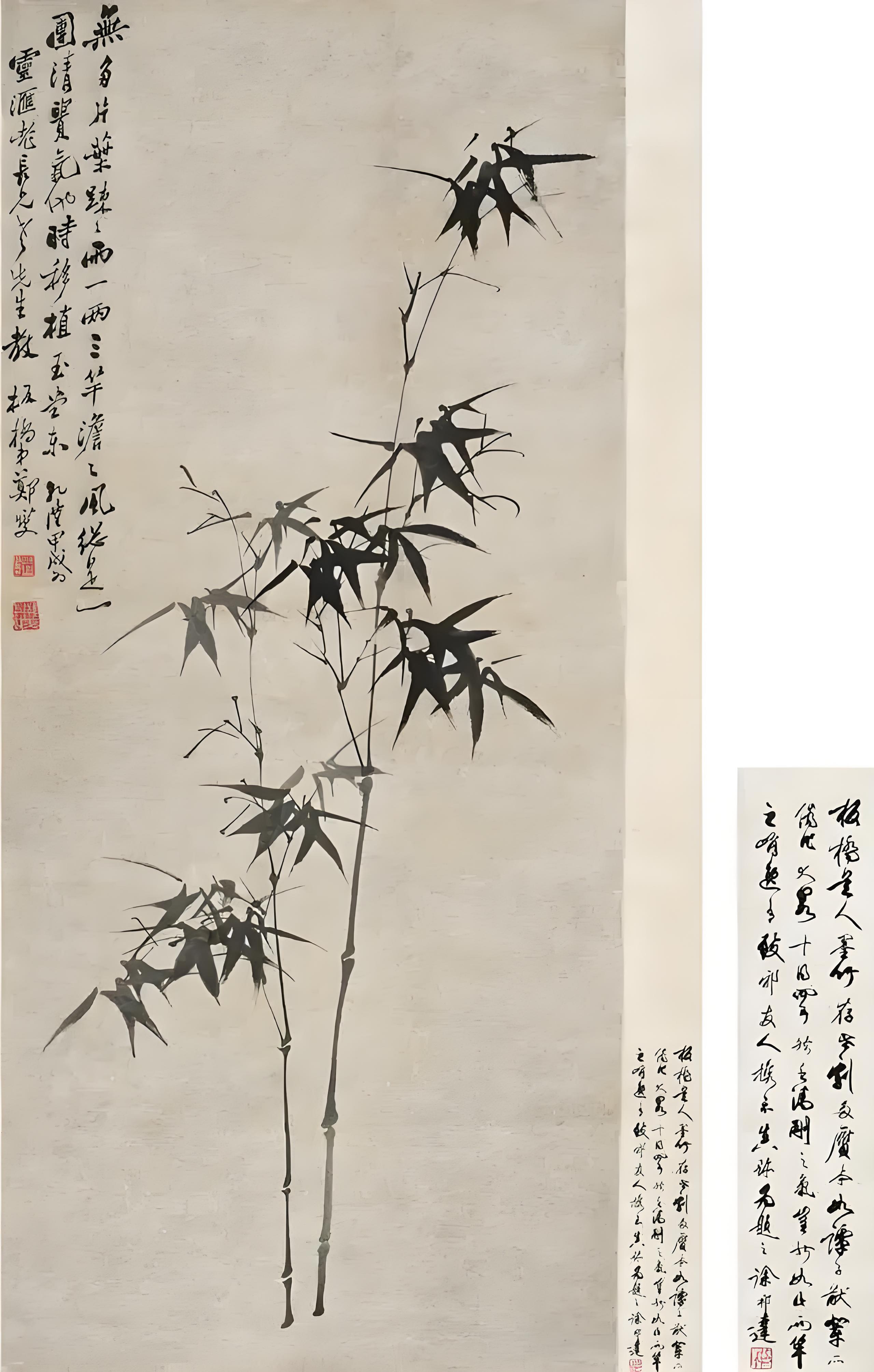

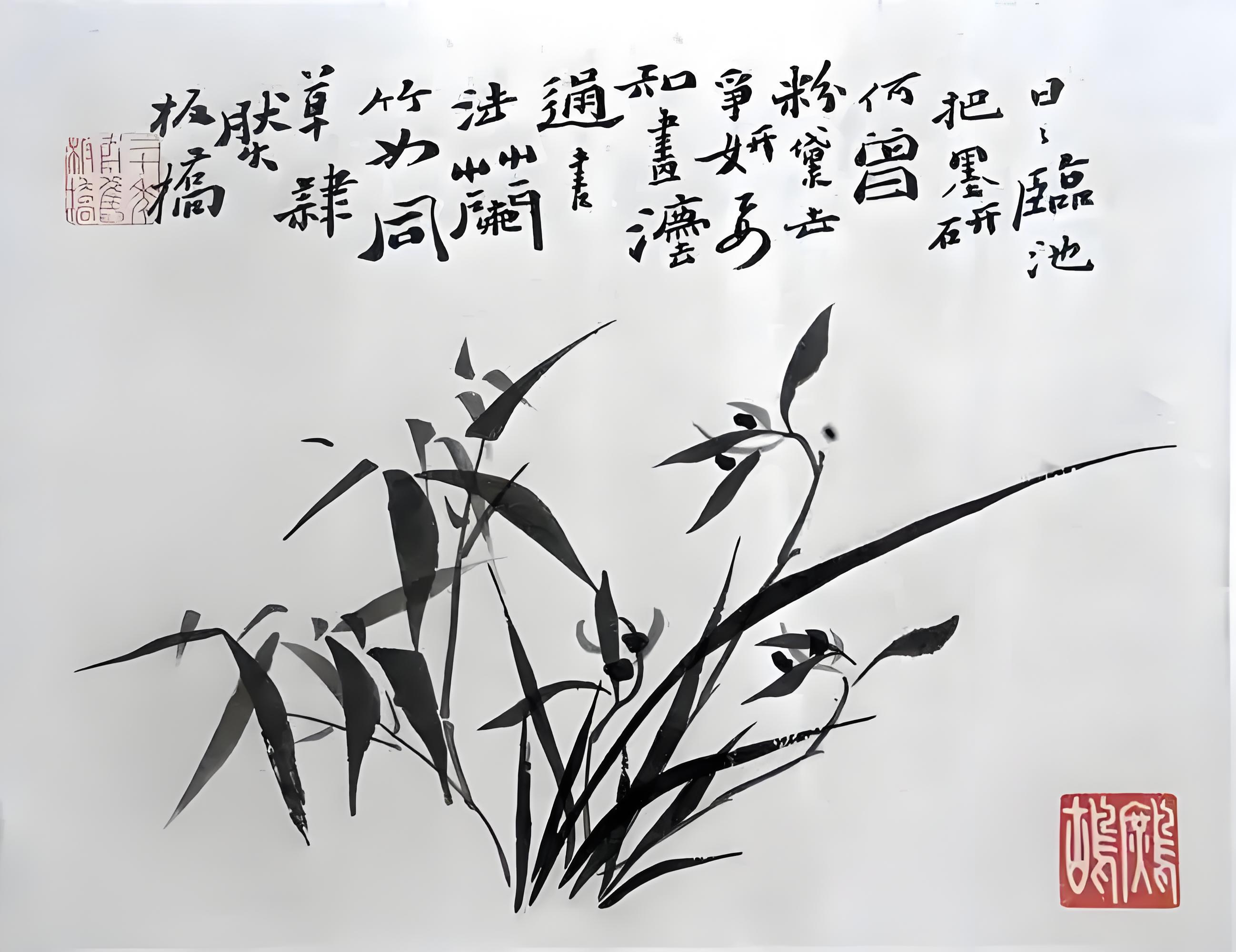

郑板桥一生痴迷于竹,通过长期观察自然,将竹的形态与神韵融入笔墨。他常于竹林中卧榻观察,甚至在窗纸上捕捉竹影,这种“师法自然” 的态度使他笔下的竹涵盖新篁、老竹、晴竹、雨竹等数十种形态,无一雷同。在技法上,他独创“瘦竿肥叶” 之法:细竹竿以中锋行笔,如钢丝般劲挺;粗竹竿侧锋沉着,竹节顿挫有致,留出“白节” 以显透气感。竹叶则以书法中 “撇”的笔法写出,叶根浓、叶尖淡,形成自然过渡,且每片竹叶皆有长短宽窄的变化,生动如真。他还强调“书与画的有机结合”,将草书笔意融入竹枝,使画面兼具书法的韵律与绘画的意境。

二、理论突破:胸无成竹与意在笔先

郑板桥在继承宋代 “胸有成竹”理论的基础上,提出“胸无成竹” 的创新观点。他认为,从 “眼中之竹”到 “胸中之竹”再到 “手中之竹” 是一个动态转化过程:观察自然之竹后,心中形成意象(胸中之竹),但落笔时可能因灵感迸发而偏离预设,最终形成的作品(手中之竹)往往超越最初构思。这种“意在笔先,趣在法外”的理念,既强调创作前的构思,又鼓励突破程式,使作品充满天然意趣。他在《题画》中总结:“四十年来画竹枝,日间挥写夜间思。冗繁削尽留清瘦,画到生时是熟时”,揭示了从技法纯熟到返璞归真的艺术境界。

三、精神寄托:竹品即人品的象征

郑板桥的竹画不仅是自然写生,更是人格写照。他常以竹石相伴的构图,以石之坚衬托竹之劲,如《竹石图》中瘦竹屹立于峻石之上,象征“立根原在破岩中,任尔东西南北风”的坚韧。题画诗 “衙斋卧听萧萧竹,疑是民间疾苦声”,更将竹与民生疾苦相连,赋予自然景物以社会关怀。他晚年辞官时所作《予告归里,画竹别潍县绅士民》中“乌纱掷去不为官,囊橐萧萧两袖寒。写取一枝清瘦竹,秋风江上作鱼竿”,以竹自喻,表达不恋仕途、坚守高洁的人生态度。

四、艺术成就:诗书画印的完美融合

郑板桥的竹画集诗、书、画、印于一体,形成独特的艺术语言。他的题画诗常以竹为载体,或抒情言志,或阐发画理,如“画到生时是熟时” 的哲理;书法则以 “六分半书” 独树一帜,与竹的形态相得益彰;印章“恨不得填满了普天饥债”等,更强化了作品的思想深度。其代表作《墨竹图》以简笔勾勒瘦竹数竿,竹叶疏密有致,墨色浓淡分明,竹后淡墨石柱虚实相映,整幅画清气满纸,被誉为“诗书画三绝” 的典范。

五、逸事与影响:怪诞中的真性情

郑板桥的 “怪”不仅体现在艺术风格,更见于行事。他曾因金山寺和尚未邀请自己,乔装书童为李婵磨墨,故意碰落毛笔后借机作画,令和尚惊叹折服。这种率性而为的性情,恰与竹的“劲节孤高” 相呼应。他的艺术理念影响深远,徐悲鸿称其为 “中国近三百年来最卓绝的人物之一”,其作品至今仍被视为文人画的标杆,展现了中国传统艺术中 “外师造化,中得心源” 的至高境界。

第二篇 郑板桥画竹的构图有哪些技巧?

郑板桥画竹的构图,是其 “诗书画三绝” 中 “画” 的骨架,既遵循中国传统绘画 “经营位置” 的法度,又融入个人性情与哲学思考,形成 “简而不空、繁而不乱” 的独特面貌。其核心技巧可归纳为以下几点:

一、主次分明,以竹为骨,衬景为魂

郑板桥画竹的构图始终以 “竹” 为绝对主体,其他元素(石、苔、题跋等)均为衬托,绝不喧宾夺主。

二、虚实相生,以墨色与留白造空间

郑板桥善用 “虚实” 对比构建画面空间感,打破平面局限,营造 “咫尺山林” 的意境。

三、疏密节奏,仿自然之态,避程式之僵

郑板桥画竹的疏密安排,源自对自然竹态的长期观察,既符合 “物之理”,又含 “画之趣”,避免机械对称。

四、穿插呼应,显生机联动,破孤立之态

郑板桥画竹不画 “死竹”,构图中强调竹与竹、竹与景的 “联动感”,让画面如生命体般透气。

五、诗书画印,入构图成 “整体”,补笔墨之境

郑板桥将题跋、书法、印章纳入构图,使其成为画面的有机部分,而非后期附加,这是文人画构图的独特智慧。

总结:构图即 “写心”

郑板桥的构图技巧,本质是 “以形写神”----所有虚实、疏密、穿插,最终都为了传达竹的 “劲节”“清气”,以及他本人的孤傲与关怀。正如他所言 “吾之竹,乃吾之胸臆也”,构图的巧,不在技巧本身,而在技巧与情感、自然之理的融合,这正是其竹画 “简中见繁、小中见大” 的魅力所在。

第三篇 郑板桥的“胸无成竹”构图理念对现代绘画创作有何启发?

郑板桥的 “胸无成竹”并非否定对物象的观察与积累,而是在“胸有成竹”(对自然规律、绘画法度的熟练掌握)基础上,强调创作时的 “即兴性”“当下性”----不被预设的构图、程式束缚,让笔墨随情感、灵感、物之生机自然生发。这一理念打破了传统绘画中“先立意、后布局” 的固化思维,对现代绘画创作(尤其是当代艺术中强调个体表达与自由性的实践)具有深刻启发,可从三个维度展开:

一、打破 “预设” 的创作枷锁:从 “计划构图” 到 “过程生成”

传统绘画(包括部分现代学院派创作)常强调 “草图先行”,构图需提前设计比例、焦点、层次,如同 “按图施工”。而 “胸无成竹”的核心是 “忘其所以然,而任其天然”(郑板桥语),即创作时让物象、情感、媒介自身的特性主导画面,而非被预设框架绑架。

这对现代绘画的启发在于:

这种 “过程优先”的创作观,让现代绘画跳出“为构图而构图” 的机械性,赋予作品更鲜活的 “现场感”。

二、回归 “心手相应” 的本真:从 “技法炫技” 到 “情感直抒”

郑板桥强调 “胸无成竹”的前提是 “眼中有竹、手中有竹”----即对竹的形态、笔墨的规律早已烂熟于心,只是创作时“忘技而存意”,让情感驱动笔墨,而非技法束缚情感。他在题画中说 “发于生意,得之自然”,指的正是“情感先行,技法随其后”。

这对现代绘画的启示在于:

三、重构 “物我关系”:从 “再现物象” 到 “共生对话”

“胸有成竹” 是“我为主,物为客”(我设计竹的形态),而 “胸无成竹”是 “物我相融”----郑板桥画竹时,既不是被动模仿自然竹,也不是主观臆造,而是“竹有性情,我有感触,两相碰撞而现于笔”。他在《竹石图》题跋中说 “竹似我,我似竹”,强调创作是 “我与物”的平等对话,而非单向的“征服” 或 “复制”。

这对现代绘画的启发在于:

结语:“胸无成竹” 的本质是 “自由的分寸感”

郑板桥的 “胸无成竹”并非提倡 “无知者无畏” 的随意涂鸦,而是建立在“十年画竹,日间观竹,夜间思竹”的深厚积累之上----先“有”(对规律的掌握),才能 “无”(对束缚的超越)。这对现代绘画的终极启示是:真正的创作自由,不是否定规则,而是让规则成为 “隐形的土壤”,让情感、媒介、物象在土壤上自然生长。无论是波洛克的滴画,还是当代数字艺术中AI 与人类的协同创作,其动人之处正在于:画面没有“标准答案” 般的构图,却处处可见创作者 “放下预设,拥抱当下”的真诚。

正如郑板桥所言 “然有成竹无成竹,其实只是一个道理”----“有” 是根基,“无” 是升华,这或许是传统美学对现代艺术最珍贵的馈赠。

也之,2025-7-6